- MULERO MENDIGORRI, A.: Los espacios naturales protegidos en Andalucía: evolución, caracterización geográfica y singularidades, Ería: Revista cuatrimestral de geografía, nº 54-55, 2001, págs. 141-158.

- MULERO MENDIGORRI, A.: Sierra Morena como espacio protegido: del olvido tradicional al interés reciente, Investigaciones geográficas, nº 25, 2001, págs. 51-66.

- MULERO MENDIGORRI, A.: Protección y gran propiedad en Sierra Morena: el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos (Córdoba) como caso emblemático, Papeles de geografía, nº 38, 2003, págs. 115-136.

Mostrando entradas con la etiqueta 18. Geografía y Medio Ambiente. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta 18. Geografía y Medio Ambiente. Mostrar todas las entradas

miércoles, 3 de febrero de 2016

Bibliografía sobre Medioambiente en la provincia de Córdoba

domingo, 24 de enero de 2016

La fauna recoloniza el tramo final del Besòs (Barcelona)

El tramo final del río Besòs no es un río natural, sino

un cauce artificial de paredes

hormigonadas por el que discurre durante la mayor parte del tiempo agua

vertida por depuradoras y en cuyas orillas viven

miles de personas. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que la

naturaleza, que debió de ser variada y frondosa en épocas no tan

lejanas, disfrute de una segunda oportunidad cuyo culminación es

la riqueza ornitológica: en el tramo de nueve kilómetros comprendido

entre Montcada i Reixac y la desembocadura en Sant

Adrià se han observado en los últimos años 250

especies diferentes de aves, de las que al menos

60 pueden considerarse habituales. “Si esto realmente estuviera

tan mal, no podríamos tener esta diversidad”, resume el

biólogo Xavi

Larruy, que coordina diversas actividades ambientales en

el Besòs. Justo al lado de un puente, en ese momento planea un gavilán

y en el agua se posa un cormorán al que no le importa la compañía de un

nutrido grupo de gaviotas reidoras.

A

partir de los años 50 del pasado siglo, el crecimiento demográfico

e industrial en la cuenca del Besòs degradaron las aguas

hasta el punto de que el río se convirtió enejemplo

de suciedad y mala conservación fluvial. La vida animal

desapareció casi por completo. Sin embargo, los cuatro ayuntamientos

afectados y las administraciones, con una millonaria subvención

europea, pusieron en marcha en 1995 un plan de

restauración integral que primero transformó el cauce

más alto, incluyendo la creación de islas arenosas y unos

humedales con cañizo y espadañas, y luego, en el 2004, permitió

inaugurar el tramo central de uso publico, un espacio ajardinado que

los fines de semana está a rebosar de familias y ciclistas. En el

2007 concluyeron las obras en el último tramo, los 450 metros de la

desembocadura, que fueron concebidos como una reserva de fauna.

LA CALIDAD DEL AGUA

La recuperación no habría sido posible sin la puesta en marcha de 21 depuradoras. Como recuerda Larruy, se da la paradoja de que buena parte del agua que llega a la desembocadura es en realidad agua del Ter que ha servido para abastecer con anterioridad a los municipios de la cuenca. De hecho, si el Besòs nunca se seca en verano es por este motivo. El caudal no es excesivo, aunque se registran puntas que pueden inundar todo el cauce, mientras que la calidad del agua tiene un aspecto excelente, un éxito al que también contribuye la depuración natural -el llamado tratamiento terciario- debida a los humedales artificiales creados en el cauce.

Las

aves llegan atraídas porque se trata de la única zona

húmeda superviviente entre las desembocaduras del Llobregat y el

Tordera. En el tramo final del Besòs encuentran además

suficiente alimento, con cinco especies de peces adaptadas, aunque dos

son exóticas, y una relativa calma gracias a las cañas

asiáticas, tamarices y sauzgatillos que crecen en las orillas y

que funcionan como pantalla protectora. Otra

cuestión es que luego se queden. Las especies nidificantes en verano no

son excesivas, admite Larruy, en gran parte porque no hay buenos

lugares donde colocar los nidos a recaudo de los visitantes y sus

perros, pero tanto en invierno como en las épocas de migración

acoge una notable colonia de aves, incluyendo algunas rarezas.

NUMEROSAS GARZAS REALES

Al margen de las ubicuas gaviotas -diversas especies, con avistamientos ocasionales de la rara gaviota de Audouin-, destacan por su abundancia los ánades azulones y las pollas de agua. También se observan numerosas garzas reales -muchas llegadas desde el zoo de Barcelona-, garcetas y cormoranes, así como ejemplares de martín pescador, ruiseñor bastardo, chorlitejo chico, correlimos menudo y andarríos chico. Entre los mamíferos se observan conejos, comadreja, algún jabalí despistado e incluso visón americano.

"Podríamos

estar mejor, claro está. Todavía hay margen de recuperación, pero no

podemos pretender que el delta del Besòs sea como el delta del Ebro",

asume Assela

Coll, jefa de Salud Pública y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Adrià.

"Estamos en un proceso de recolonización por parte de la

fauna -concluye Larruy-, pero no podemos olvidar que la zona sigue

sufriendo una presión humana enorme que debe controlarse. No podemos

bajar la guardia".

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Gacelas bajo la Alcazaba de Almería

En

Almería ciudad, al pie de la Alcazaba, corretean gacelas del Sáhara, y

con esto ya uno se hace una idea de cuánto se parece este clima al de

África. Unos pocos antílopes llegaron aquí, a una granja del Centro

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en 1971, y ya son más

de 400. Viven como en su casa. Es más, en el caso de las gacelas Mhor

es su única casa, porque en la original se han extinguido. Esta especie

no existe en libertad. Este centro, que cría otras tres especies, las

reintroduce luego en Senegal, Mauritania y Marruecos. "Es un lugar

único, Almería es el sitio con un clima más parecido a su zona de

origen. De hecho, cuando llegaron se les hizo un cobijo, por si querían

meterse, y nunca lo hicieron", cuenta Teresa Abaigar, bióloga de la

finca.

Almería

es la zona más seca de Europa, pero no es de ahora, sino de hace miles

de años. Eso no es preocupante. Otra cosa es lo que se está

desertificando ahora mismo. "El desierto es un ecosistema de miles de

años, con mucha diversidad, con interacción entre las especies, muy

afinado. En cambio, en una zona desertificada todo es banal, la

vegetación se muere", dice Juan Puigdefábregas, uno de los mayores

expertos mundiales sobre el tema. Vicente Andreu, director del Centro

de Investigación de la Desertificación (Cide) del CSIC, en Valencia,

cree que se ignora el sentido real de este fenómeno: "Se piensa en

dunas y camellos, pero es algo más profundo. Significa pérdida de

productividad biológica por la acción humana, que impide sostener el

ecosistema".

En

España está ocurriendo esto, una humillación del paisaje, en cinco

sitios, aunque solo representa el 1% del territorio dentro un panorama

en el que el 30% del suelo nacional ya está degradado. La

desertificación avanza, asociada a regadíos excesivos, en los nuevos

olivares del Este de Andalucía, en los cultivos de La Mancha, donde se

están secando el Júcar y varios ríos, y en el Valle del Ebro. También

en la gran dehesa que va de Salamanca a Huelva, por culpa de las

subvenciones comunitarias por cabeza de ganado, que han disparado la

población vacuna.

Pero

el caso más grave con diferencia es cerca de donde viven las gacelas:

la zona de mayor riesgo de desertificación en España son las 30.000

hectáreas de cultivo intensivo de El Ejido. Una explotación masiva está

agotando los acuíferos y salinizando las tierras. El Ejido corre el

riesgo de parecerse aún más a África. En concreto, al delta del Níger.

Es un caso de manual. Un gran ciclo de lluvias a partir de los años

sesenta creó en este país una fértil región de cultivo, atrajo mucha

inmigración, se aplicaron técnicas agrícolas agresivas y los campesinos

se endeudaron. Luego llegó una terrible sequía. El negocio se hundió ,

pero la gente no se podía ir. El paraíso se acabó. Francisco Domingo

Poveda, director de la Estación Experimental de Zonas Áridas (Eeza),

situada también en Almería, avisa: "El Ejido podría también acabar

así". ¿Cuándo? No se sabe, pero es un riesgo real.

Los agricultores de la comarca lo saben. "Cómo no lo vamos a saber, si

vemos cada año cómo cambia el clima y llueve cada vez menos", admite

Lola Gómez, una agricultora de 49 años con una empresa familiar. En El

Ejido están hartos de que les pinten como desalmados que arruinan la

tierra, explotan inmigrantes y encima dan tomates que no saben a nada.

Lola tenía tres años cuando su padre plantó el primer plástico, hace

casi medio siglo. Dieciséis cuando en 1981 dejó de regar por simple

inundación del terreno y comenzó a utilizar el goteo. Ella es la

siguiente generación, más consciente del problema, y lleva catorce años

con agricultura biológica, combatiendo plagas con bichitos, cultivando

sin suelo y con un circuito que reutiliza el agua. Hasta aprovecha el

pelo de coco que le sobra a la industria del automóvil para el sustrato

de las semillas. Sí, es increíble, las marcas de coches usan la cáscara

del coco para fabricar salpicaderos. Es una de las cosas rarísimas que

se aprenden en El Ejido de la lucha maníaca por el agua.

Lo

cierto, asegura Lola, es que si en 1981 los agricultores de esta zona

usaban 230 hectómetros cúbicos por año en 10.000 hectáreas, hoy en el

triple de terreno usan 120. Están obsesionados con exprimir cada gota.

El problema es que llevan décadas escarbando en busca de agua hasta 600

metros de profundidad. Confían en que la tecnología acabe salvando a

más de 15.000 familias productoras y pequeñas empresas, y el último

logro es la nueva desaladora de Campo de Dalías. Entrará en breve en

pleno funcionamiento y esperan que en quince años aporte el 20% del

agua.

Lola

está harta de los prejuicios sobre el famoso mar de plástico: "Hablan

mucho, pero cuando salgo de Almería y veo cómo derrochan agua en el

resto de España me llevo las manos a la cabeza. Lo que se hace en

Almería con el agua no lo encuentras en ningún lugar del mundo, porque

sabemos lo que vale". Vale una media de tres personas empleadas por

hectárea, es decir, unas 90.000.

"Sí,

son muy buenos en eso, en regar poco", comenta escéptico

Puigdefábregas. "Pero eso quiere decir que la sal sube. Cuando eso

sucede cambian de sitio y es así como se va desertificando la zona.

Casi trabajan sin suelo. Solo ocupan sitio y agua. Dicen que aprovechan

el agua lo menos posible, pero es que ya eso puede ser demasiado. La

situación es muy mala. Son acuíferos con una vida limitada, nadie sabe

cuánto. Es un sistema explosivo, y con el problema de la intrusión

marina: cuando baja la presión hidráulica en el subsuelo entra el agua

del mar y el día que irrumpa definitivamente eso ya no tendrá solución.

Haría falta más prudencia".

Íñigo Domínguez: Gacelas bajo la Alcazaba de Almería, El País, 2 de diciembre de 2015

lunes, 23 de noviembre de 2015

Los barrenderos del mar

Las

cosas en el mar están cambiando. Cuatro

gatos dan la bienvenida cada tarde en el puerto de Barcelona a Miguel Soler, de 82

años, 55 entre redes y aparejos. Miguel les regala alguna sardina

mientras espera la llegada del Hermanos Parrones, el barco donde faenan

su hijo Juan y su nieto Dani, de 56 y 31 años. Cuando llegan, ellos

también les dan de comer, pero les tiran un puñado de pienso. “Les

gusta más”.

|

| Padre e hijo, Juan y su hijo, Dani, zarpan cada día a las seis de la mañana en el Hermanos Parrones, uno de los pesqueros que más basura recicla (Xavier Cervera) |

Juan

y Dani, casi diez horas en el mar, entre Gavà y Castelldefels, han

pescado rapes, salmonetes, merluzas, botellas, bolsas, botes de

pintura, zapatos... “Podríamos montar una zapatería con los que

llevamos este año”. José Manuel Juárez, patrón mayor de la Confraria de

Barcelona, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de pescadores, asiente.

Sus compañeros comenzaron a llevar la basura a tierra hace mucho

tiempo, pero antes sólo se preocupaban de la pesca de altura:

lavadoras, colchones, motores o inodoros.

El

Labio sacó una vez un enorme carro de bueyes con ruedas y todo. Cómo

llegó al fondo del mar es un misterio. El Galán se encontró una bomba

de la Segunda Guerra Mundial. Miguel Bernal, uno de los veteranos de a

bordo, la identificó en seguida, a pesar de la costra de moluscos que

la enmascaraba. Si algún incrédulo no le creyó, cuando atracaron se

acabaron las dudas. La policía portuaria acordonó la zona y llamó a la

Guardia Civil. También es frecuente en el litoral del Maresme –y muy

peligroso si se navega a 20 o 30 nudos por hora– la presencia de

troncos, sobre todo después de fuertes lluvias y riadas.

Uno

de estos árboles a la deriva abrió una vía de agua en el Deiroma, que

tuvo que embarrancar y ser remolcado días después, en cuanto se pudo

taponar el agujero. Los pescadores solían trasladar al puerto todas

estas minas. Pero volvían a arrojar todo lo demás: latas, bidones,

plásticos cuerdas. ¿Quién quería rebuscar entre las redes después de

una jornada agotadora? Ahora ya no hay enemigo pequeño y lo retiran

todo. El mérito es de la Confraria de Pescadors, que impulsa un

programa pionero para reciclar la basura del litoral, con la ayuda del

puerto de Barcelona y la Agència de Residus de Catalunya. ¿El nombre

del plan? Mar viva.

José

Manuel Juárez, el primer patrón mayor de Barcelona que no es armador,

sino marinero, estuvo años intrigado por lo que parecía una pasta de

celulosa que se adhería a las redes y las obturaba. Las mallas no

desaguaban y se reventaban por el peso cuando eran izadas, como un

globo excesivamente hinchado. Al final se descubrió qué era aquello:

restos de toallitas húmedas supuestamente desechables. Biodegradables,

dicen algunos fabricantes.

Es

una pesadilla. Las toallitas, cuyo consumo ha experimentado un

crecimiento espectacular, pueden obturar cañerías, alcantarillas y

depuradoras. Las que llegan al mar siguen ocasionando daños. La única

solución consiste en extender las artes de pesca al sol durante al

menos tres meses para que la madeja se desprenda y pueda ser retirada a

mano. Hay barcos que cada año tienen que dejar las redes en barbecho y

sustituirlas por otras que pronto sufren el mismo problema. Pero el

riesgo no es sólo ese. Las toallitas, como el plástico y otros

residuos, pueden llegar al estómago de los peces y afectar a la cadena

trófica.

Eureau,

la patronal europea de proveedores de agua potable y saneamiento de

residuos, que da servicio a más de 400 millones de personas en 27

países, denuncia que ocasionan “daños cuantiosos”. Más de 500 millones

de euros al año, según algunas fuentes. Los pescadores, los

damnificados más olvidados hasta ahora, piden a los fabricantes que no

confundan a los consumidores con etiquetas poco claras y que recalquen

que el destino final de este y otros productos de higiene es el cubo de

la basura. “El inodoro –dicen– no es una papelera”.

Y

el mar tampoco. (véase vídeo)

Ni

un basurero o una chatarrería, aunque el material recuperado por la

Confraria de Pescadors se cuenta por toneladas. Sólo el mes pasado, 223

kilos de hierros, plásticos y materiales orgánicos, que una vez en

tierra firme se fotografían, analizan, catalogan y, siempre que se

pueda, se reciclan. Los análisis pueden ayudar a averiguar en qué nos

estamos equivocando: la salud de este planeta mal llamado Tierra, y que

debería llamarse Agua, depende de todos.

La

jornada que tres periodistas –uno de la web y dos del diario–

compartieron con los pescadores de Barcelona, la última industria

extractiva de la ciudad, no fue especialmente pródiga, ni en sardinas

ni en basura. Incluso así, en todas las cubiertas había cajas con peces

y otras con basuras. La mitad de la flota de Badalona ha trasladado

temporalmente su base a los muelles de Barcelona porque el Maresme aún

registra las consecuencias de las riadas de primeros de noviembre. El

Hermanos Parrones, que luce con orgullo en el castillo de proa una

bandera de la Barceloneta, nunca falta a la cita con el contenedor. A

pesar de que es relativamente pequeño, de sólo 13 metros de eslora y

menos de 200 caballos de potencia, es uno de los que más basuras

recoge, junto al Bona mar 2, el Francesc i Lluís, el Maireta 4 o el

Sant Pau. Casi todos llevan el nombre de la esposa o los hijos del

armador. O su mote.

“Nadie

está más interesado en la salud del mar que nosotros”. La Confraria de

Barcelona utiliza artes artesanales, en comparación con los pesqueros

industriales. También echa las redes más lejos de lo que marca la ley y

reduce de motu proprio las capturas para regenerar los caladeros. Pero

hasta el mar tiene sus renegados, como recuerdan hombres que pueden

dormir en un temporal, mecidos por olas que a cualquier otro

revolverían el estómago. “Una vez pescamos unas bolsas enormes. Cuando

las abrimos, vomitamos. El olor era insoportable: gambas en mal estado.

Creemos que eran alimentos destinados a una tripulación muy numerosa.

No hay pruebas, pero por la zona habían navegado navíos de guerra de

Estados Unidos.”

Los

análisis confirman la excelencia de la marca Peix de la Barceloneta.

¿Hasta cuándo será así? La contaminación ya influye en el menor tamaño

de algunas especies pelágicas. La Confraria de Barcelona lucha para

preservar un modo de vida y un oficio tradicionales. Aunque las cosas

en el mar están cambiando, aún estamos a tiempo. Los gatos de Miguel

Soler, pescador jubilado, se han dejado a medias una sardina cuando han

visto el pienso. Pero entonces ha llegado un macho viejo y se ha dado

un festín mientras los otros se distraían comiendo algo que nunca

sabrán qué es.

Domingo Marchena (Barcelona): Los barrenderos del mar, La Vanguardia, 22 de noviembre de 2015

martes, 17 de noviembre de 2015

Actividades del itinerario Cuesta de la Traición-Las Ermitas-El Patriarca

Estas son las cuestiones que deberán resolverse ante la imposibilidad de ir a la excursión o el haber perdido el autobús el mismo día, o por impedimento médico. Deben resolverse durante las horas de excursión y remitirse antes de finalizar el día por correo electrónico. Se tratarán de cuestiones relativas al itinerario previsto inicialmente y sobre los documentos se detallan en este blog.

Las ACTIVIDADES a cumplimentar son:

- Lee atentamente toda la información que sobre el itinerario de Cuesta de la Traición-Las Ermitas-El Patriarca que se encuentran en este lugar.

- Extrae los conceptos y términos geográficos que ignores y aquellos otros que consideres relevantes para la comprensión del texto y busca su definición geográfica más característica.

- ¿Cuál es el origen geológico, su evolución y caracteres físicos más resaltados del entorno geográfico del sendero?

- ¿Cuáles son los rasgos básicos de la vegetación y el paisaje natural? Expón detenidamente los rasgos de ese paisaje natural, extraído de los contenidos de la materia.

- ¿Cómo se caracteriza la actividad agraria de este entorno geográfico en el presente y en el pasado?

- Pasamos por una zona urbana en el itinerario de regreso: ¿qué características tienen estas calles?, ¿son recientes?, ¿en qué zona urbana nos hallamos?, ¿qué actividades económicas predominan?

- ¿Qué repercusiones históricas se implican en este itinerario? Detállalas y busca información al respecto en la red

- En el itinerario se recorre una zona urbana de Córdoba, utiliza Google Maps y Google Street View y saca información sobre la naturaleza de esa zona urbana. ¿A qué zona de la ciudad pertenece? ¿Qué características tienen las viviendas del lugar? ¿Qué sistema de transporte urbano se puede utilizar? ¿Qué funciones urbanas se puede documentar en esta zona? ¿Qué actividades económicas se puede verificar allí?

Puedes consultar cuanta información consideres oportuna, de los enlaces aquí contenidos, así como de libros relacionados con la temáticas propuestas; debes mencionarlos en el lugar donde los hayas incluido en las respuestas de este trabajo.

Etiquetas:

03. Grandes unidades del relieve,

18. Geografía y Medio Ambiente,

Actividades,

Córdoba,

Senderismo

martes, 10 de noviembre de 2015

Recorrido geográfico e histórico por la Sierra de Córdoba

En la presente entrada pretendemos ilustrar el itinerario geográfico e histórico que vamos a realizar por terrenos de la Sierra de Córdoba, que sirvan de ejemplificación para conocer aspectos prácticos del entorno de nuestros alumnos de la materia de Geografía.

Ver Ruta Cuesta de la Traición-Las Ermitas-El Patriarca en un mapa más grande

1. EL CERRILLO-LAGAR DE LA CRUZ

El sendero de la "Cuesta de la Traición" tiene su inicio en la Hacienda El Cerrillo (1), en el cruce de la carretera que conduce al Hospital Los Morales con la carretera de Villaviciosa (CO-110); se trata de un sendero de pequeño recorrido, PR-6, acondicionado hace unos años por la Consejería de Medio Ambiente. En este lugar veremos una señal que nos guía hacia el inicio, el cual está en una calle sin salida que encontramos a 100 metros al pasar una isleta. En este punto de inicio veremos un panel informativo.

El nombre de Cuesta de la Traición (2) se debe a los frecuentes asaltos que los bandoleros cometían sobre los transeuntes que por allí pasaban. También parece ser que era un lugar romántico para las citas amorosas. Una de estas citas, cuentan, terminó en tragedia como los buenos folletines de la época; sin embargo se sostiene que es más leyenda que otra cosa. En estos versos de autor anónimo, se vislumbra más un amor juvenil que otra cosa. La canción para no ser menos se llama “Cuesta de la Traición”, y dicen así sus versos:

El nombre de Cuesta de la Traición (2) se debe a los frecuentes asaltos que los bandoleros cometían sobre los transeuntes que por allí pasaban. También parece ser que era un lugar romántico para las citas amorosas. Una de estas citas, cuentan, terminó en tragedia como los buenos folletines de la época; sin embargo se sostiene que es más leyenda que otra cosa. En estos versos de autor anónimo, se vislumbra más un amor juvenil que otra cosa. La canción para no ser menos se llama “Cuesta de la Traición”, y dicen así sus versos:

Por la Cuesta de la Traición

Subiendo yo me encontraba

Despedía a mi bandolero

Que por aquel paso medraba

Qué jaca tan bien plantá.

La que mi novio llevaba

En su grupa yo era reina

De Cordobita la Llana.

Bajando para El Cerrillo

En la Mejilla él me besó

Amapola era mi cara

Alegría mi corazón.

Monte arriba, surge una fuente, junto a un puente que cruza el arroyo de San Rafael, documentamos construcciones de datación antigua que alimentan al Arroyo del Moro. Esta canalización, al parecer, abastecería la Fuente del Olivo del Patio de los Naranjos de la Mezquita. A lo largo de la subida podemos ver numerosas especies vegetales; el monte bajo se combina con pinos y encinar. Encontraremos también algarrobos, hiedras silvestres, madreselvas, higueras, cornicabras, zarzaparrillas, además de almezos, huertas de naranjos y olivos centenarios.

|

| Fuente de La Raja |

Más arriba, destaca también la Fuente de La Raja (3), cubierta de enredaderas y zarzas, al mismo tiempo que usada como abrevadero para el ganado, a partir de la cual el sendero discurre encajonado entre dos lomas de gran pendiente. Un espacio abierto preside este lugar: observamos unos cortados de pizarras y calizas de era paleozoica. Junto a dicha fuente, situada a la derecha del camino, se alzaba uno de los más antiguos monasterios de la Sierra: el monasterio de Lelinas o Albun, del que sólo quedan los cimientos junto a Huerta Celina.

Tras caminar 1 km aproximadamente, llegaremos a una zona de indudable interés geológico (4), donde se puede observar zonas de pizarras y calizas de la Era Primaria, incluso podemos ver la marca del oleaje marino en la superficie de las rocas (Ripple mark o rizadura fosilizada de lo que fue una antigua orilla de playa); se trataría de un fondo marino muy somero, casi costero y arenoso..., en el que estas marcas se formarían por las corrientes del oleaje que podemos ver en cualquier playa. En este sendero hay varias zonas de gran pedregosidad y pendiente, lo que hace que tenga una cierta dureza, por lo que hay que andar con tranquilidad y descansando en los bancos habilitados para ello.

|

Ripple mark o rizadura fosilizada del oleaje marino |

Estas estructuras geológicas están formadas por las corrientes de agua, aunque también pueden formarse por la acción del viento, en lugares secos, pero no es este el caso. Es un lecho marino arenoso luego solidificado, cuando se apartó el agua. Quién no ha mirado el fondo marino cercano en una playa y observado estas ondulaciones, en este caso vivas y cambiantes. Ahora debemos imaginarnos la retirada de ese mar que, según los expertos se llamaba de Tetis, que formó primero y luego secó lo que ahora es el Mediterráneo, y cuyos restos aún están en la desembocadura del Guadalquivir. Debemos seguir imaginándonos las colosales fuerzas de la naturaleza, que hicieron falta para levantar este fondo solidificado hasta la cota en la que se encuentra, de los cuatrocientos metros aproximadamente. Dicen algunos que este escalón de Sierra Morena de unos cuatrocientos kilómetros es una falla, pero no está demostrado. Lo que si es cierto es que la Depresión del Guadalquivir es una llanura terciaria, de unos 100 mts. de profundidad por término medio. Estamos hablando de muchos millones de años.

Este camino coincide en gran parte con el cauce del Arroyo del Moro, el cual cruza el sendero varias veces. Por ello, los romanos construyeron unos muros para canalizarlo y separarlo del camino, de los cuales todavía quedan restos. Igualmente, observamos rocas y placas graníticas. Este tramo forma parte de lo que en la época romana se conocía como Camino del Pretorio, una calzada (5) que se iniciaba en la Porta Praetoria, situada en la muralla septentrional de la ciudad romana de Corduba; presentaba en sus primeros tramos un pavimento enlosado y era utilizada normalmente como forma de comunicación con los yacimientos mineros de la sierra de Córdoba para la extracción de cobre y plomo argentífero, localizados en los entornos de los ríos Guadanuño y Guadiato, así como otras explotaciones de los términos municipales de Villaviciosa de Córdoba, Villanueva del Rey y Fuente Obejuna. Todavía se conservan restos de esta calzada a lo largo de este sendero.

En la Edad Media fue un camino de uso ganadero, por lo que se transformó en la vía pecuaria “Vereda del Pretorio”.

Este camino coincide en gran parte con el cauce del Arroyo del Moro, el cual cruza el sendero varias veces. Por ello, los romanos construyeron unos muros para canalizarlo y separarlo del camino, de los cuales todavía quedan restos. Igualmente, observamos rocas y placas graníticas. Este tramo forma parte de lo que en la época romana se conocía como Camino del Pretorio, una calzada (5) que se iniciaba en la Porta Praetoria, situada en la muralla septentrional de la ciudad romana de Corduba; presentaba en sus primeros tramos un pavimento enlosado y era utilizada normalmente como forma de comunicación con los yacimientos mineros de la sierra de Córdoba para la extracción de cobre y plomo argentífero, localizados en los entornos de los ríos Guadanuño y Guadiato, así como otras explotaciones de los términos municipales de Villaviciosa de Córdoba, Villanueva del Rey y Fuente Obejuna. Todavía se conservan restos de esta calzada a lo largo de este sendero.

|

| Posibles restos de hormigón romano, sobre la que se asentarían las diferentes piezas pétreas que conformarían la calzada |

|

| Resto de empedramiento de la calzada, de posible origen medieval |

Justificado así el valor histórico de este tramo, veamos su importante valor natural, sobre todo geológico, pues a lo largo de este sendero encontramos rocas de pizarras y calizas de la Era Paleozoica, que han aflorado debido a la acción erosiva del arroyo del Moro. Si bien esta erosión ha eliminado casi todos los vestigios de la calzada, ha sacado a relucir los restos fósiles de formas de vida muy interesantes y cuyo estudio nos ayuda a conocer mejor el inicio de la evolución de la vida en la Tierra. Precisamente, se podemos documentar formaciones geológicas correspondientes al Cámbrico inferior, etapa del Paleozoico, donde aparecen fósiles muy arcaicos pluricelulares, como los arqueociatos, y al Mioceno, de Terciario, con una amplia variedad de organismos marinos en estado fósil, como ballenas, delfines, braquiópodos, gasterópodos, bivalvos, algas, corles, briozoos, así como una extensa muestra de foraminíferos.

La subida termina en el cruce de la carretera CO 3314, conocido como Lagar de la Cruz (6). El caserío responde a la fisonomía de una villa de recreo, con un bloque de dos altura bajo cubierta a cuatro aguas, dependencias de servicios adosadas y un jardín ante la fachada, con línea de arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX o principios del XX. El conjunto denota algunos añadidos y reformas recientes. Ningún elemento atestigua su relación con un antiguo lagar, al que, posiblemente, se remontaría el origen de este asentamiento.

Desde la antigüedad este punto ha sido siempre encrucijada de caminos. Aquí se unen varias de las vías pecuarias más importantes de la sierra cordobesa: Vereda de las Minas de Berlanga, Vereda del Pretorio, Vereda del Vado Negro (a nuestra izquierda, por el camino junto a la Carretera de La Ermitas), Vereda Fuente de las Ermitas, y muy cerca de aquí también la Vereda del Villar, según el proyecto de clasificación por la Real Orden del año 1927, con un ancho de 25 varas y según consta en actas equivalentes a 20'89 m. Sin embargo, la Administración pública ha actuado con dejadez, como prueba que en medio de la vía pecuaria se encuentre el edificio de Assuam, que vemos usurpando ésta.

A

partir de este punto, el recorrido discurre en las inmediaciones de la

vía pecuaria "Fuente de las Ermitas" (7); conduce en dirección

suroeste, de forma paralela y en el margen izquierdo de la Carretera de

las Ermitas. Tomamos un pequeño sendero hasta derivar al camino de Pino

Gordo. Esta vereda nos dirige hacia la Fuente de las Ermitas (9) por un

camino de enormes pinos y de gran riqueza arbustiva, con madroños,

lentiscos y jaras. La fauna asociada a este ecosistema es la propia del

monte mediterráneo, como la perdiz roja, jilguero o curruca entre las

aves, y el tejón, erizo y zorro entre los mamíferos.

Tras una breve subida y dejando a la izquierda un mirador a Córdoba, llegamos a un cruce de caminos. Optaremos por el desvío a nuestra derecha y vemos un poste indicativo de la vía pecuaria, junto a unos castaños. Pinar y monte bajo se alternan, combinándose con encinar y alcornocal, junto a setas y otros frutos silvestres, como mirtos y bellotas. En este lugar, los arbustos son jaras, lentiscos, cornicabras y una variedad de especies, entre la que destaca una exótica planta, introducida por los musulmanes: el zumaque, muy utilizada en el curtido de las pieles.

Tras una breve subida y dejando a la izquierda un mirador a Córdoba, llegamos a un cruce de caminos. Optaremos por el desvío a nuestra derecha y vemos un poste indicativo de la vía pecuaria, junto a unos castaños. Pinar y monte bajo se alternan, combinándose con encinar y alcornocal, junto a setas y otros frutos silvestres, como mirtos y bellotas. En este lugar, los arbustos son jaras, lentiscos, cornicabras y una variedad de especies, entre la que destaca una exótica planta, introducida por los musulmanes: el zumaque, muy utilizada en el curtido de las pieles.

Tras tomar otra desviación a nuestra derecha, llegamos al Camino del Melgarejo, camino alternativo también hacia las Ermitas; para ello tomaríamos este camino y a unos 500 metros, cogemos la primera desviación a la izquierda, para llegar a nuestra punto intermedio. El paisaje muestra en ocasiones retazos de puro bosque mediterráneo, alternado de castaños; el sendero se estrecha por momentos (8) y parece el bosque galería de alcornoques, encinas, pino y arbustos

Finalmente, llegamos al final de la segunda etapa del itinerario, en Las Ermitas de Nuestra Señora de Belén (9). Aquí podemos observar uno de los únicos bosques de pinos piñoneros autóctonos de toda la Sierra de Córdoba, al mismo tiempo que disfrutamos de uno de los mejores miradores naturales de la provincia, conocido como Balcón del Mundo y desde donde contemplamos una perspectiva de espectacular belleza, en la que incluso llegamos a distinguir en el horizonte la granadina Sierra Nevada en días despejados.

Este paraje está catalogado como Yacimiento de Interés Científico en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba, por su abundante registro fósil del Cámbrico. El Cerro de las Ermitas pertenece a la Formación Pedroche del Cámbrico inferior, de hace unos 550 millones de años, dentro de la Zona de Ossa Morena. Sobre materiales volcánicos, como riolitas y andesitas, afectados por una serie de fallas, se apoya una sucesión de calizas grises con abundantes estructuras algales y cálices de arqueociatos (corales) -son exclusivos de este yacimiento los fósiles más arcaicos pluricelulares de la Tierra, los arqueociatos, géneros Cordobicyathus y Morenicyathus; estas especies del Cerro de las Ermitas, en su mayoría son coetáneas con las de la Plataforma de Siberia-, pizarras y esquistos. Estas calizas conforman afloramientos de morfología monticulada que se han interpretado que son heredadas de antiguas formaciones recifales o pararrecifales, cuando el mar bañaba este lugar. Entre los fósiles, también se han documentado trilobites, moluscos.

En relación con el enclave religioso de Las Ermitas, el origen de los ermitaños en la Sierra de Córdoba lo sitúa la tradición a finales del siglo III o principios del IV. Es creencia muy extendida que este género de vida fue importado por el Obispo cordobés Osio, que en su juventud marchó a Egipto donde conoció a San Antonio Abad y los primeros ermitaños que comenzaban a poblar el desierto, cuando accedió al episcopado en el año 296. Podemos considerar, pues, a Córdoba como la cuna de España - e incluso de Europa - de la vida eremítica. Desde el siglo IX muchos cordobeses, huyendo de la persecución sarracena, se recluían en la sierra cordobesa llevando una vida de anacoreta, en chozas o cuevas desde Hornachuelos hasta la ermita de Linares, pasando por la Arruzafa y la Albaida. Ya en 1613 el Obispo Fray Diego de Mardones, siguiendo las directrices del Concilio de Trento, los reunió constituyéndolos en Congregación de San Pablo primer ermitaño y San Antonio Abad, nombró un Hno. Mayor que fue Francisco de Santa Ana, y les dio unas Constituciones de 22 artículos

Probablemente, el núcleo actual fue fundado en 1699; en concreto, fue el hermano Francisco de Jesús quien consiguió, gracias al Obispo Pedro de Salazar y Toledo que la ciudad cediera a esta comunidad religiosa, el conocido como "Cerro de la Cárcel", que era tierra de realengo, para el retiro espiritual de diferentes ermitaños que se encontraban repartidos por las faldas de la Sierra Morena. Así la primera ermita se construyó en el año 1703, y en una pequeña capilla erigida, se celebró por primera vez la Misa el día 11 de julio de 1709, siendo consagrada a Nuestra Señora de Belén; está integrado por un total de trece ermitas. En 1731 la ciudad concedió dos torres situadas en la Puerta de Osario como hospedería, para que cuando vinieran a por comida o tuvieran que estar en cama por enfermedad pudieran tener aquí su alojamiento. En 1738 fue adquirida con fondos procedentes de donaciones la Hacienda de Pedrique dentro del término de Obejo, con cuyo producto se sustentaban los ermitaños.

Y allí permanecieron ininterrumpidamente durante 254 años (salvo los nueve que duró la Desamortización de Mendizábal, de 1836 a 1845). Las primitivas ermitas, levantadas en el mismo emplazamiento que las actuales, fueron construidas entre 1703, año en que la Congregación de Ermitaños de San Pablo y San Antonio Abad se instaló en la cumbre del Cerro de la Cárcel, y 1709, año en que también acabó de construirse la iglesia. Siguiendo un orden topográfico, se distribuyen en tres zonas:

Debido a su privilegiada situación, con maravillosas vistas a todo el Valle del Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, el obispo Pedro Antonio de Trevilla mandó construir hacia 1803 un magnífico asiento al borde del cerro, para poder contemplar el entorno y meditar; existe una tradición sobre este “Sillón del Obispo” y es que cuando un grupo va a visitar las Ermitas el primero que se sienta en él y mete un dedo en el agujero del desagüe, se casa. Cuando la invasión francesa fueron expulsados del Desierto y el Hermano Mayor Juan de la Santa Cruz se presentó a las autoridades y les convenció para quedarse con las tierras en arrendamiento. Una vez conseguido contrató, con carácter de temporeros, a los ermitaños. De esta forma evitó que salieran de estos parajes.

El 13 de abril de 1836 con motivo de la desamortización, son expulsados los ermitaños. Según el acta capitular del 24 de mayo de 1836, el ayuntamiento se dirigió al Gobierno pidiéndole que permitiese que se quedaran los ermitaños en sus ermitas y el gobierno le contestó que no estaban incluidos en la Orden del 8 de marzo de 1835, de donde se desprende que no tuvieron que abandonarlas. Se iniciaban ahora unos tiempos obscuros en que el terreno fue vendido por el Estado, si bien posteriormente, en 1845, esa venta fue anulada y finalmente se consiguió la reinstalación de los ermitaños, ahora bajo la dirección de Pedro de Cristo como Hermano Mayor. Fue preciso reedificar las ermitas y la iglesia, que habían sido incendiadas y durante un tiempo todo volvió a la normalidad.

En el año 1929, se crea el Sagrado Corazón de Jesús, imponente escultura del Sagrado Corazón de Jesús, obra de Lorenzo Coullaut Valera, y encargo del obispo D. Adolfo Pérez Muñoz. que gracias a la iluminación que tiene, se constituye en el único punto luminoso de la sierra cordobesa visible desde la ciudad de Córdoba. Su inauguración estuvo poblada de cordobeses, calculando algunos en 25.000 el número que acudió a la misma. Las Ermitas tuvo ermitaños hasta 1957, en que el Obispado decidió, antes de la muerte del último de ellos (Juan Vicente de la Madre de Dios), entregar las Ermitas a los frailes carmelitas, la orden religiosa cordobesa más cercana a esa forma de vida, año desde el cual estos mantienen las Ermitas.

La comunidad de ermitaños de las Ermitas siempre fue muy bien tratada y considerada por el pueblo de Córdoba, sobre todo, por la comida que diariamente ofrecían a los pobres a medio día. Salvo muy raras excepciones, la comida consistía en el clásico potaje de habas de su propia cosecha, convenientemente condimentadas y que era repartido en unos lebrillos de barro, en cada uno de los cuales depositaban la ración para cuatro comensales. Queremos reseñar como dato curioso, que todos los días de la semana habían de ir los pobres provistos de su ración de pan, a excepción de los sábados que también les era suministrado por los Ermitaños.A la entrada del camino que da acceso a las ermitas hay una cruz negra y blanca, en su base hay un nicho cerrado con una reja que guarda una calavera y una inscripción: "Como te ves yo me vi / Como me ves te verás / Todo para en esto aquí / Piénsalo y no pecarás"

En palabras de Antonio Gala, Una vez más, uno comprende que en esta tierra (Córdoba) se le hayan quedado enredados para siempre el corazón y la memoria.

3. LAS ERMITAS-CÓRDOBA |

| Yacimiento de arqueciatos en las calizas del Cerro de las Ermitas |

Probablemente, el núcleo actual fue fundado en 1699; en concreto, fue el hermano Francisco de Jesús quien consiguió, gracias al Obispo Pedro de Salazar y Toledo que la ciudad cediera a esta comunidad religiosa, el conocido como "Cerro de la Cárcel", que era tierra de realengo, para el retiro espiritual de diferentes ermitaños que se encontraban repartidos por las faldas de la Sierra Morena. Así la primera ermita se construyó en el año 1703, y en una pequeña capilla erigida, se celebró por primera vez la Misa el día 11 de julio de 1709, siendo consagrada a Nuestra Señora de Belén; está integrado por un total de trece ermitas. En 1731 la ciudad concedió dos torres situadas en la Puerta de Osario como hospedería, para que cuando vinieran a por comida o tuvieran que estar en cama por enfermedad pudieran tener aquí su alojamiento. En 1738 fue adquirida con fondos procedentes de donaciones la Hacienda de Pedrique dentro del término de Obejo, con cuyo producto se sustentaban los ermitaños.

|

| Vista aérea del conjunto religioso de Las Ermitas. Córdoba |

- Zona norte: Ermitas de San Mateo, San Matías, San Bartolomé, San Andrés y San Pedro

- Zona centro: Ermitas de Santiago el Menor, La Magdalena, San Pablo y San Felipe.

- Zona sur: Ermitas de Santo Tomás, Santiago el Mayor, San Judas Tadeo, San Juan y San Simón.

Desde entonces muchos personajes de renombre han buscado en este místico lugar la paz y el equilibrio espiritual e intelectual. Uno de los ermitaños más singulares que pasaron por allí, fue Juan de Dios de Santiago, poseedor del titulo de Marqués de Santaella y Señor de Villaverde, quién tomó el hábito en 1780, cuando contaba 38 años de edad, y falleció en 1788; por su forma de vivir, su espiritualidad y sencillez, fue muy querido por los cordobeses, y considerado modelo de ermitaño por el beato Diego José de Cádiz; fue enterrado a requerimiento de su familia en una capilla de la Mezquita-Catedral. A la entrada de la Capilla de Ntra. Sra. de Belén se exhibe una calavera que era el vaso y el plato que usaba para la refacción.

|

| Entrada a Las Ermitas |

El 13 de abril de 1836 con motivo de la desamortización, son expulsados los ermitaños. Según el acta capitular del 24 de mayo de 1836, el ayuntamiento se dirigió al Gobierno pidiéndole que permitiese que se quedaran los ermitaños en sus ermitas y el gobierno le contestó que no estaban incluidos en la Orden del 8 de marzo de 1835, de donde se desprende que no tuvieron que abandonarlas. Se iniciaban ahora unos tiempos obscuros en que el terreno fue vendido por el Estado, si bien posteriormente, en 1845, esa venta fue anulada y finalmente se consiguió la reinstalación de los ermitaños, ahora bajo la dirección de Pedro de Cristo como Hermano Mayor. Fue preciso reedificar las ermitas y la iglesia, que habían sido incendiadas y durante un tiempo todo volvió a la normalidad.

En el año 1929, se crea el Sagrado Corazón de Jesús, imponente escultura del Sagrado Corazón de Jesús, obra de Lorenzo Coullaut Valera, y encargo del obispo D. Adolfo Pérez Muñoz. que gracias a la iluminación que tiene, se constituye en el único punto luminoso de la sierra cordobesa visible desde la ciudad de Córdoba. Su inauguración estuvo poblada de cordobeses, calculando algunos en 25.000 el número que acudió a la misma. Las Ermitas tuvo ermitaños hasta 1957, en que el Obispado decidió, antes de la muerte del último de ellos (Juan Vicente de la Madre de Dios), entregar las Ermitas a los frailes carmelitas, la orden religiosa cordobesa más cercana a esa forma de vida, año desde el cual estos mantienen las Ermitas.

La comunidad de ermitaños de las Ermitas siempre fue muy bien tratada y considerada por el pueblo de Córdoba, sobre todo, por la comida que diariamente ofrecían a los pobres a medio día. Salvo muy raras excepciones, la comida consistía en el clásico potaje de habas de su propia cosecha, convenientemente condimentadas y que era repartido en unos lebrillos de barro, en cada uno de los cuales depositaban la ración para cuatro comensales. Queremos reseñar como dato curioso, que todos los días de la semana habían de ir los pobres provistos de su ración de pan, a excepción de los sábados que también les era suministrado por los Ermitaños.A la entrada del camino que da acceso a las ermitas hay una cruz negra y blanca, en su base hay un nicho cerrado con una reja que guarda una calavera y una inscripción: "Como te ves yo me vi / Como me ves te verás / Todo para en esto aquí / Piénsalo y no pecarás"

En palabras de Antonio Gala, Una vez más, uno comprende que en esta tierra (Córdoba) se le hayan quedado enredados para siempre el corazón y la memoria.

--------------------------------------------

Para realizar la tercera etapa de este itinerario, regresamos al cruce de la carretera CO-3314, antigua CV-79, en cuya intersección se ofrece una doble elección para continuar. Por un lado, se encuentra la denominada Cuesta del Reventón (12), uno de los caminos más usados de la Sierra de Córdoba, en el que cada fin de semana aficionados al senderismo, ciclistas y jinetes lo utilizan para subir a la sierra. Su nombre es debido a una historia que dice que cuando el rey Alfonso XIII usó este camino en 1913 para ir a las Ermitas un caballo que tiraba de su carruaje “reventó” por el esfuerzo. Antes de la aparición del automóvil, realizar este camino a pie era la principal vía para acceder a Las Ermitas. La Cuesta del Reventón fue el camino escogido por parte de los piconeros para acercar el picón a la ciudad cordobesa. Se inmortalizó en la memoria cordobesa con el villancico de Ramón Medina "La Cuesta del Reventón; “La Cuesta del Reventón la suben cantando para hacer picón. / Pasan por «Piquín», hay mucho jaral, si no viene el guarda traerán buen jornal.../La Cuesta del Reventón la suben cantando para hacer picón.”

La segunda opción es comenzar el descenso por la Cuesta de Los Pobres, que transcurre de forma paralela al Arroyo de Valdegrajas. El topónimo “los pobres” se debe a que era frecuente que personas sin recursos acudieran para recibir comida de los ermitaños y monjes, tal como ya hemos referido con anterioridad; precisamente, se encuentra en las inmediaciones, la denominada Cueva de los Pobres (8) que servía de refugio a los indigentes mientras esperaban el plato de comida que los ermitaños les ofrecían una vez al día. En su interior se han descubierto restos del Neolítico y, en la actualidad, es utilizada como rocodromo para escaladores. La curiosa piedra que preside esta cavidad posee la silueta de lo que parece un monje mirando hacia las Ermitas. En este sendero, afloran, además de las cuarcitas metamorfizadas, pizarras calíferas y arcillosas, verdosas unas veces y moradas otras muy ricas en Archaeocyathidos, concordantes con las capas anteriores y que a los 446 m. se dolomitizan transformándose en caliza dolomítica, que forma grandes masas de muchos metros de altura a veces; como se observa en dicha Vereda, en la cual ya cerca de las Ermitas vuelven a verse las pizarras de Archaeocyathidos.

En nuestro caso, pretendemos continuar nuestro itinerario por la cuesta del Reventón. Desde el cruce con la senda que lleva a Las Ermitas, seguiremos la carretera, unos 280 metros aproximadamente, hasta llegar a un camino de tierra por la izquierda, que proporciona un elemento natural a la excursión. En este amplio sendero, iremos descendiendo progresivamente hacia la ciudad, y podremos advertir unas vistas paronámicas de la ciudad de Córdoba, que pueden servir para iniciar en el aprendizaje del urbanismo, o también desde donde podemos divisar toda la ciudad, la campiña, las Sierras Subbéticas e incluso Sierra Nevada en días muy despejados. Igualmente, esta acondicionado para ir leyendo diversos carteles que informan sobre la riqueza paisajística, de la flora y características del entorno de este cerro.

|

| Cuesta del Reventón |

Descansando sobre la vertiente meridional de las formaciones posthercínicas de Sierra Morena, se conservan retazos de antiguas coberteras triásicas y miocenas, llegando a ser importantes localmente. La más antigua de estas coberteras es la formación triásica del bunter que aparece representada principalmente en el entorno de El Patriarca (13), al norte de las formaciones carbonatadas terciarias y del sistema de terrazas del Guadalquivir. Estos materiales, son conglomerados rojos a base de cantos redondeados de cuarcita bien cementados con intercalaciones de areniscas rojas. En este entorno geográfico, las biocalcarenitas y arenas miocenas, bien representadas en el borde meridional de Sierra Morena constituyen afloramientos discordantes sobre el paleozoico. Suelen generar formas tabulares por procesos de inversión del relieve fácilmente reconocibles sobre el terreno. La transgresión miocena máxima alcanzó la cota de los 420-400 m, que puede constatarse en la carretera de acceso a Los Villares (área de antenas de televisión). Las mesas conformadas por este y de desarrollo máximo se encuentran discordantes con las litologías carboníferas. Hacemos destacar el extenso afloramiento de este mioceno en la zona del barrio de El Naranjo.

El bosque de El Patriarca es una zona de indudable valor ecológico y geológico; se trataba de una de las grandes fincas del término municipal de Córdoba y, en concreto, del piedemonte de la Sierra. Algunos documentos aseguran que llega o llegó a tener 192 hectáreas y configura la zona clave de transición entre la ciudad y la Sierra al Norte de los nuevos residenciales de Poniente. En este reducto de bosque mediterráneo, están bien representadas especies vegetales típicas del monte mediterráneo, como el matagallos, la jara blanca, la retama, la esparraguera, el lentisco, la coscoja… destacando individuos de encina, algarrobo y acebuche de gran porte. Además conejos y perdices también son frecuentes; se ha considerado que es un magnífico ejemplo de bosque relicto por su buena conservación. Antes de introducirnos en este lugar, nuestra izquierda, entre el monte, podemos observar los restos de una construcción hidráulica (15) de época califal?, que quizá sirvió para conducir agua para riego o consumo humano en alguna de las haciendas del lugar.

Esos valores la han convertido en objeto de deseo municipal y del mercado inmobiliario. Por un lado, El Patriarca se ve amenazado por la basura que depositan aquellos que no aprecian su peculiaridad. Además, han existido planes de convertir este paraje natural en el pulmón septentrional de la ciudad de Córdoba, para conformar el "Anillo Periurbano" de espacios libres de la ciudad. (PGOU 2001); Sin embargo, todavía no existe acuerdo político al respecto, ni parece posible en este momento.

El descenso, de dirección Norte-Sur, en un momento dado, se vierte hacia el este; tomamos dirección hacia la izquierda, pasando por unos acantilados calizos con restos de cuevas y algún algarrobo centenario (16). El camino queda mucho más definido y entramos en un espacio donde observamos estratos muy ricos en fósiles marinos. Aquí la vegetación arbustiva (17) es de gran interés, constatándose ruda, matagallos, lentisco, jara y alguna curiosidad rara como la rara timbra, una planta parecida al tomillo, pero que posee un aroma más suave. Asimismo, se había detectado en el pasado un ejemplar de Estino de Jerusalén (Parkinsonia aculeata), de la familia de las Caesalpiniaceae (Leguminosae); esta especie es originaria de América, desde México hasta el norte de Suramérica y es un arbusto con porte arbóreo que fue introducido en el siglo XVII a través de los viajes al nuevo mundo y las expediciones naturalistas que se hicieron a éste.

Pronto entramos en contacto una zona de reciente ordenación urbana, donde constamos viviendas unifamiliares adosadas y un viario regular y ortogonal, todavía sin construir por el que caminaremos a continuación. Cercanos se encuentran campos de cultivo, lo que evidencia que estamos pasando de la zona serrana a la del valle, con evidencias de antiguas huertas, conducciones de agua, naranjales, pinos y grandes cipreses.

Esos valores la han convertido en objeto de deseo municipal y del mercado inmobiliario. Por un lado, El Patriarca se ve amenazado por la basura que depositan aquellos que no aprecian su peculiaridad. Además, han existido planes de convertir este paraje natural en el pulmón septentrional de la ciudad de Córdoba, para conformar el "Anillo Periurbano" de espacios libres de la ciudad. (PGOU 2001); Sin embargo, todavía no existe acuerdo político al respecto, ni parece posible en este momento.

El descenso, de dirección Norte-Sur, en un momento dado, se vierte hacia el este; tomamos dirección hacia la izquierda, pasando por unos acantilados calizos con restos de cuevas y algún algarrobo centenario (16). El camino queda mucho más definido y entramos en un espacio donde observamos estratos muy ricos en fósiles marinos. Aquí la vegetación arbustiva (17) es de gran interés, constatándose ruda, matagallos, lentisco, jara y alguna curiosidad rara como la rara timbra, una planta parecida al tomillo, pero que posee un aroma más suave. Asimismo, se había detectado en el pasado un ejemplar de Estino de Jerusalén (Parkinsonia aculeata), de la familia de las Caesalpiniaceae (Leguminosae); esta especie es originaria de América, desde México hasta el norte de Suramérica y es un arbusto con porte arbóreo que fue introducido en el siglo XVII a través de los viajes al nuevo mundo y las expediciones naturalistas que se hicieron a éste.

Pronto entramos en contacto una zona de reciente ordenación urbana, donde constamos viviendas unifamiliares adosadas y un viario regular y ortogonal, todavía sin construir por el que caminaremos a continuación. Cercanos se encuentran campos de cultivo, lo que evidencia que estamos pasando de la zona serrana a la del valle, con evidencias de antiguas huertas, conducciones de agua, naranjales, pinos y grandes cipreses.

Con ello, llegamos a la colina, donde se encuentra el Parador Nacional de La Arruzafa (18); en estos terrenos existió en otro tiempo un palacio campestre, erigido por Abd–al–Rahman I en el siglo VIII. El emir creó aquí el primer jardín botánico andalusí, en el que se aclimataron diversas variedades de plantas procedentes de Siria fundamentalmente. Este acontecimiento serviría posteriormente para la expansión de especies nuevas por otros jardines a largo de toda la geografía de Al Andalus. Plantas como el almez, azofaifo, alheña, zumaque y mandrágora, que tan comunes son en nuestras sierras y campos, fueron introducidas y adaptadas desde estos jardines botánicos tanto por su interés ornamental o agrícola, como por sus cualidades medicinales. En lo que es actualmente la huerta de las tierras que fueran en otros tiempos propiedad del Duque de Hornachuelos, se conservan aún algunos restos de cuevas que fueron habitadas por eremitas y anacoretas. Posteriormente, en el año 1417, uno de los ermitaños, Fernando de Rueda, dedicó todos sus bienes a la función regular de la Orden de San Francisco, fundando un convento aquí. Con la bienaventuranza de San Diego de Alcalá, que vivió en una de estas cuevas, que aún hoy existe, y que hasta no hace mucho se la conocía con su nombre, se dice de éste que curaba los burros que los arrieros le llevaban malheridos o casi muertos. Ni del palacio rural, ni del antiguo convento que un día existiera se conservan restos de gran interés. Tan sólo los esqueletos que reposan en las cavidades tapiadas con cal y que un día encontrara, como cuenta el insigne Juan Bernier, un amigo suyo cuando de pequeño jugaba por estos campos.

La segunda opción de retorno al IES se puede producir por la Cuesta del Condón (13) y la Carretera de las Ermitas, calle asfaltada hasta el comienzo del Camino-vereda de las Ermitas. Esta calle llega hasta el Parador de La Arruzafa, confluyendo con el crecimiento urbano septentrional en torno al eje de la Carretera del Brillante, es decir, discurre por un viario de la periferia urbana de la ciudad destinado principalmente a residencia, por lo que predominan las casas unifamiliares, con jardín o no, zonas verdes amplias y piscinas. Son viviendas de personas que han querido vivir en un paraje natural, alejado de la concentración y la congestión del núcleo urbano principal, si bien poco a poco esta zona se está poblando cada vez más, cubriendo la función residencial. Además, se ubican en este trayecto centros educativos privados, clínicas sanitarias y centros hoteleros. Se desarrolla un urbanismo ortogonal, aunque adaptado a las curvas de nivel del piedemonte de Sierra Morena y a las diversas circunstancias de las promociones inmobiliarias; en muchos casos, se ha provocado una ocupación de espacios naturales en épocas recientes. Con ello, se evidencia que las clases acomodadas habitan en los lugares con los mejores servicios (transportes, comercios, zonas verdes...). Estas disponen de medios económicos para decidir dónde fijar su residencia: barrios elegantes del centro de la ciudad o urbanizaciones enclavadas en las afueras.

|

| Una de las ultimas fotografías antes del derribo para la construcción del parador, puede verse la cruz humilladero a la derecha y el camino de acceso. Véase, Paco Muñoz |

La expansión progresiva y a veces poco planificada de las ciudades ha provocado que la línea divisoria entre la ciudad y en campo vayan poco a poco desapareciendo, y que se van a ir extendiendo por el área periurbana de las ciudades españolas. Responde a un nuevo concepto de barrio residencial formado por chalets adosados presentando por lo tanto una trama abierta y una edificación individual en vivienda exenta o adosadas y un uso frecuentemente residencial. En el caso de las parcelaciones serranas de Córdoba la determinación topográfica es más fuerte y visible en la estructura orgánica de las tramas. La comparación de los planos de estructura hidrológica y del sistema de trazados permite observar la generalizada ocupación de los cauces de arroyos, torrentes y valles con los riesgos e impactos ambientales asociados.

El fenómeno de ocupación difusa del territorio es aceptado desde dos puntos de vista muy distintos. De una parte, por quienes sostienen la bondad de las tendencias espontáneas del mercado frente a la interferencia del planeamiento y la Administración sobre el destino del suelo; entendiendo que el propio mercado será capaz de resolver las disfunciones hoy producidas. De otra parte, por aquellos que sostienen la huida de la ciudad como retorno a los valores rurales, es decir, aquellos que entienden la opción por la descentralización como elección de una forma de vida a la que se atribuye mayor calidad. Un examen del fenómeno en su conjunto muestra, sin embargo, que los procesos de suburbanización suponen una quiebra de la sostenibilidad del modo de utilización del territorio. En otras palabras, generan unas externalidades negativas cuyos costes no son asumidos en su integridad por los habitantes de la "ciudad difusa" si no que se trasladan al conjunto de municipios. Más allá de la polémica acerca del papel de los poderes públicos en relación con el mercado urbano, la incidencia de las externalidades negativas sobre los recursos públicos suscita la necesidad de una estrategia del municipio frente al fenómeno.

Tanto en uno como en otro itinerario de vuelta y antes de llegar al centro educativo todavía podremos advertir la presencia del denominado Canal del Guadalmellato; se trata de una infraestructura hidráulica de 48 kilómetro de longitud, abarcando una superficie regable que ha sufriendo distintas variaciones a lo largo de los años, como consecuencia del avance urbanístico de la ciudad de Córdoba y que más de 300.000 personas vivan dentro de la Zona Regable, estando actualmente configurada por 6.292 Has. Esta infraestructura tiene su origen en parte del caudal del río Guadalmellato, que es desviada formando un canal que transcurre en paralelo al río. Del margen derecho de la presa parte el Canal del Guadalmellato, que discurre por las estribaciones de la serranía, adaptándose a las curvas de nivel, y el caudal que puede soportar es de unos 10m3/segundo. Merece destacar el volumen de pérdidas que presenta, en función del deterioro de su cauce por el natural paso del tiempo, y que estima Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de un 10 % de la cantidad de agua trasportada, y de un 40% según los ecologistas. En las inmediaciones del casco urbano, discurre por delante de la antigua Universidad Laboral, ahora Campus Universitario de la Universidad de Córdoba, y un histórico paraje puenteando el arroyo de Rabanales, unos metros aguas abajo del Puente de los Piconeros, un puente medieval plagado de marcas de canteros en sus piedras, que seguro fue primero romano y después califal. Luego lo cruza por debajo el arroyo Mortero que es afluente del de Rabanales, en los terrenos del Majano. El arroyo de los Pradillos -en cuya estación de la línea de Almorchón, de su mismo nombre, sucedió un gravísimo accidente ferroviario-, también busca el de Rabanales casi en su desembocadura. Y en los alrededores de las canteras y lago de Pedroches serpentea, donde se encuentra el km 17 con un pequeño túnel en el cerro del Aulagar, delante del inmenso lago de la antigua cantera. Desde allí por la Campiñuela busca su principal accidente geográfico, el cauce del arroyo Pedroches, que salva con un importante sifón que está paralelo al antiguo puente de Pedroches vigilante de la antigua y destruida alcubilla del Sombrero del Rey. Ahí tiene un aliviadero que va a desaguar al arroyo por encima del puente romano, en la zona del Molino de los Ciegos. Más entubamiento debajo de lo que será el enlace N432 con los Santos Pintados, otro sifón en la Fuente de la Salud para salir en las cercanías del Camping Municipal, pasar debajo de la carretera del Brillante y entrar en los terrenos de la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba. Desde ahí hace frontera con el Tablero y enfila otra vez entubado para la Barriada de San Rafael de la Albaida, delante de la mole de Hipercor en la zona de Turruñuelos. De este canal se derivan diferentes acequias que se derivan de él, muchas de cuales ya no se usan por el avance natural del urbanismo poco más o menos que caótico, de la ciudad de Córdoba y sus barriadas, muchas de ellas las llamadas parcelaciones ilegales.

Hemos observado en esta ultima parte del trayecto que, conectando Sierra Morena con el Valle del Guadalquivir, aparece un depósito detrítico, tipo glacis, de suave pendiente que contacta con los niveles de terraza más bajos del Guadalquivir. Los niveles terciarios y cuaternarios, producto de la regresión del Mar del Tetis y la colmatación de la fosa son visibles en las inmediaciones del centro escolar (19), ya dentro del casco urbano, en terrenos cuaternarios.

Tanto en uno como en otro itinerario de vuelta y antes de llegar al centro educativo todavía podremos advertir la presencia del denominado Canal del Guadalmellato; se trata de una infraestructura hidráulica de 48 kilómetro de longitud, abarcando una superficie regable que ha sufriendo distintas variaciones a lo largo de los años, como consecuencia del avance urbanístico de la ciudad de Córdoba y que más de 300.000 personas vivan dentro de la Zona Regable, estando actualmente configurada por 6.292 Has. Esta infraestructura tiene su origen en parte del caudal del río Guadalmellato, que es desviada formando un canal que transcurre en paralelo al río. Del margen derecho de la presa parte el Canal del Guadalmellato, que discurre por las estribaciones de la serranía, adaptándose a las curvas de nivel, y el caudal que puede soportar es de unos 10m3/segundo. Merece destacar el volumen de pérdidas que presenta, en función del deterioro de su cauce por el natural paso del tiempo, y que estima Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de un 10 % de la cantidad de agua trasportada, y de un 40% según los ecologistas. En las inmediaciones del casco urbano, discurre por delante de la antigua Universidad Laboral, ahora Campus Universitario de la Universidad de Córdoba, y un histórico paraje puenteando el arroyo de Rabanales, unos metros aguas abajo del Puente de los Piconeros, un puente medieval plagado de marcas de canteros en sus piedras, que seguro fue primero romano y después califal. Luego lo cruza por debajo el arroyo Mortero que es afluente del de Rabanales, en los terrenos del Majano. El arroyo de los Pradillos -en cuya estación de la línea de Almorchón, de su mismo nombre, sucedió un gravísimo accidente ferroviario-, también busca el de Rabanales casi en su desembocadura. Y en los alrededores de las canteras y lago de Pedroches serpentea, donde se encuentra el km 17 con un pequeño túnel en el cerro del Aulagar, delante del inmenso lago de la antigua cantera. Desde allí por la Campiñuela busca su principal accidente geográfico, el cauce del arroyo Pedroches, que salva con un importante sifón que está paralelo al antiguo puente de Pedroches vigilante de la antigua y destruida alcubilla del Sombrero del Rey. Ahí tiene un aliviadero que va a desaguar al arroyo por encima del puente romano, en la zona del Molino de los Ciegos. Más entubamiento debajo de lo que será el enlace N432 con los Santos Pintados, otro sifón en la Fuente de la Salud para salir en las cercanías del Camping Municipal, pasar debajo de la carretera del Brillante y entrar en los terrenos de la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba. Desde ahí hace frontera con el Tablero y enfila otra vez entubado para la Barriada de San Rafael de la Albaida, delante de la mole de Hipercor en la zona de Turruñuelos. De este canal se derivan diferentes acequias que se derivan de él, muchas de cuales ya no se usan por el avance natural del urbanismo poco más o menos que caótico, de la ciudad de Córdoba y sus barriadas, muchas de ellas las llamadas parcelaciones ilegales.

Hemos observado en esta ultima parte del trayecto que, conectando Sierra Morena con el Valle del Guadalquivir, aparece un depósito detrítico, tipo glacis, de suave pendiente que contacta con los niveles de terraza más bajos del Guadalquivir. Los niveles terciarios y cuaternarios, producto de la regresión del Mar del Tetis y la colmatación de la fosa son visibles en las inmediaciones del centro escolar (19), ya dentro del casco urbano, en terrenos cuaternarios.

--------------------------------------------

Nos encontramos en un Espacio Natural, un espacio protegido por sus valores ambientales y ecológicos, por lo que debes seguir las siguientes instrucciones:

- Durante este recorrido, utiliza todos los sentidos para descubrir, observar y estudiar la naturaleza, disfrutando de ella y con ella, y permitiendo disfrutar a los demás.

- Sigue continuamente las instrucciones de tu profesor y camina siempre por los senderos señalados

- Se trata de una actividad escolar, por lo que las normas que rigen el funcionamiento de la actividad ordinaria en el centro son aplicables aquí. Así pues, mantén la adecuada compostura durante toda la actividad; respeta la propiedad privada y a las personas que nos encontremos. Piensa que tu comportamiento y actitud -positiva o negativa- será el recuerdo que dejes no sólo de ti, sino en todo el IES.

- Camina despacio y no te expreses a gritos.

- Debes mantener el ritmo de escalada y descenso para poder finalizar el itinerario en el tiempo previsto. Procura no perderte del resto de tus compañeros ni profesor. Piensa que tu actitud puede repercutir en todos tus compañeros negativamente.

- Queda terminantemente prohibido poner, oír música o usar los móviles durante la actividad, salvo para las actividades relacionadas con la excursión, a solicitud de tu profesor. A lo largo de la jornada habrá momentos de descanso en los que podrás relajarte.

- Debes llevar el calzado y vestimenta de campo; lleva una bolsa o mochila, donde incorporarás la comida necesaria, así como agua o bebidas no alcohólicas.

- Respeta la naturaleza, no arranques ni cojas nada nada sin permiso. No levantes las piedras: bajo ellas se protegen pequeños organismos, sus huevos o crías que requieren humedad y poca luz, o puede haber animales con cierto peligro.

- No tires basura al suelo, ni recipientes ni envoltorios. Debemos dejar todo como si no hubiéramos estado allí. Cualquier resto que generemos lo guardaremos en una bolsa o mochila y lo tiraremos al volver a la ciudad.

- Deberás acompañarte de un cuaderno y un bolígrafo para ir recogiendo notas de las diferentes paradas en las que el profesor hará hincapié, para que que, una vez transcurrida el itinerario, de manera individual, puedas elaborar una memoria de la práctica.

- Toma fotografías y notas de lo que vayas observando. Te servirá para documentar la actividad y completar las notas ya realizadas.

--------------------------------------------

DOCUMENTACIÓN

- Andar por la Sierra de Córdoba, Asociación Ecologista Guadalquivir, Córdoba, 2002, pp. 71-81.

- Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía. Cortijos, haciendas y lagares. Provincia de Córdoba, 2, Sevilla, 2006, p. 692.

- Cerro de las Ermitas, Plataforma "A desalambrar", 15 de agosto de 2013.

- González Carmona, Anabel: Ejemplo de un sendero didáctico, aprovechando el entorno como recurso, Innovación y Experiencias Educativas. Partes I y II, 18, mayo de 2009.

- Linares Roldán, S.: Las Ermitas de Córdoba, Aires de Córdoba.

- Muñoz, P.: Convento de San Francisco de la Arruzafa, Notas Cordobesas, 29 de marzo de 2010.

- López Nieto, E. y otros: Itinerarios botánicos. El Jardín Botánico y la Sierra de Córdoba, Proyecto de Innovación Docente UCO-112006 (Convocatoria de 2011)

- MUÑOZ, F.: Canal del Guadalmellato (trazado actual), Notas cordobesas, 12 de febrero de 2012

- MUÑOZ, F.: Ondulitas, rizaduras o "ripple marks" en la Cuesta de la Traición, Notas cordobesas, 2 de junio de 2014.

- Perejón, A.: La fecunda etapa docente, investigadora y social de Eduardo Hernández-Pacheco en el Instituto de Córdoba, entre 1899 y 1910, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 107, 2013, pp. 5-55-

- Plan General de Ordenación Urbana. Capítulo II: estructura y forma. 2001, Córdoba.

- Ribalaygua Batalla, C.: La nueva llegada del ferrocarril a la periferia urbana: ¿una amenaza o una oportunidad para la consolidación de un modelo de ciudad?, Ciudades 11 (2008), pp. 81-114.

- Romero Balsera, F.J.: La evolución de la ciudad en España: morfología y estructura urbana, IES Averroes, Córdoba

- Ruiz Pérez, R.-Cuenca Muñoz, J.M.: "Estructura funcional de la ciudad de Córdoba", Revista de Estudios Andaluces, nº 15 (1990), pp. 119-135.

- Ruta de las calzadas, Rutas por Trassierra, Ayuntamiento de Córdoba.

- Ruta de senderismo: Cuesta de la Traición, ACPOPIB, 22 de febrero de 2012.

- Sendero 4: SL-A 91. Cuesta de la Traición - Vereda del Villar, Ayuntamiento de Córdoba.

- Sendero 5: SL-A 93. Las Ermitas, Ayuntamiento de Córdoba.

- Trujillo Rodríguez, J.L.: Análisis y comentario del plano urbano de Córdoba, 2013.

- Serrano, T.: Otros itinerarios cordobeses: La Arruzafa-Las Ermitas, Tus Ciencias Sociales, 2011.

- Castro, A.: Implicaciones de la zona Ossa-Morena y dominios equivalentes en el modelo geodinamico de la cadena hercínica europea, Estudios geológicos, 43: 249-260 (1987).

- Contextualización geológica de andalucía: una aproximación a la geodiversidad andaluza, Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

- Daza Sánchez, A.-Llanes Agudelo, P.: Estructura geoestructural del noroeste de Córdoba (Comarca del Guadiato), España, pp. 171-181.

- Egiluz L. et al (1989): Eclogitas de la banda de Cizalla Badajoz-Córdoba (Suroeste de España). Datos petrográficos y significado geodinámico. Geogaceta (9).

- Muñoz, Fco.: Arroyo del Moro, Notas Cordobesas, 13 de septiembre de 2013

- Liñán, E., Álvaro, J., Gozalo, R., Gámez-Vintaned, J.A. y Palacios, T. El Cámbrico medio de la Sierra de Córdoba (Ossa-Morena, S de España): trilobites y paleoicnología. Implicaciones bioestratigráficas y paleoambientales, Sociedad Española de Paleontología (1995), vol. 10, nº 2, 219-238.

- Moreno-Eiris, E. (1987a). Los montículos arrecifales de Algas y Arqueociatos del Cámbrico Inferior de Sierra Morena. I: Estratigrafía y Facies. Boletín Geológico y Minero de España, 98 (3), 295-317.

- Moreno-Eiris, E. (1987b). Los montículos arrecifales de Algas y Arqueociatos del Cámbrico Inferior de Sierra Morena. III: Microfacies y Diagénesis. Boletín Geológico y Minero de España, 98 (4), 449-459.

- Ossa-Morena, Geología de España.

- Suelos de la provincia de Córdoba, Junta de Andalucía

- Vera, J.A.: Geología de Andalucía, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 1994.

Etiquetas:

18. Geografía y Medio Ambiente,

Córdoba,

Geografía física,

Itinerarios

domingo, 25 de mayo de 2014

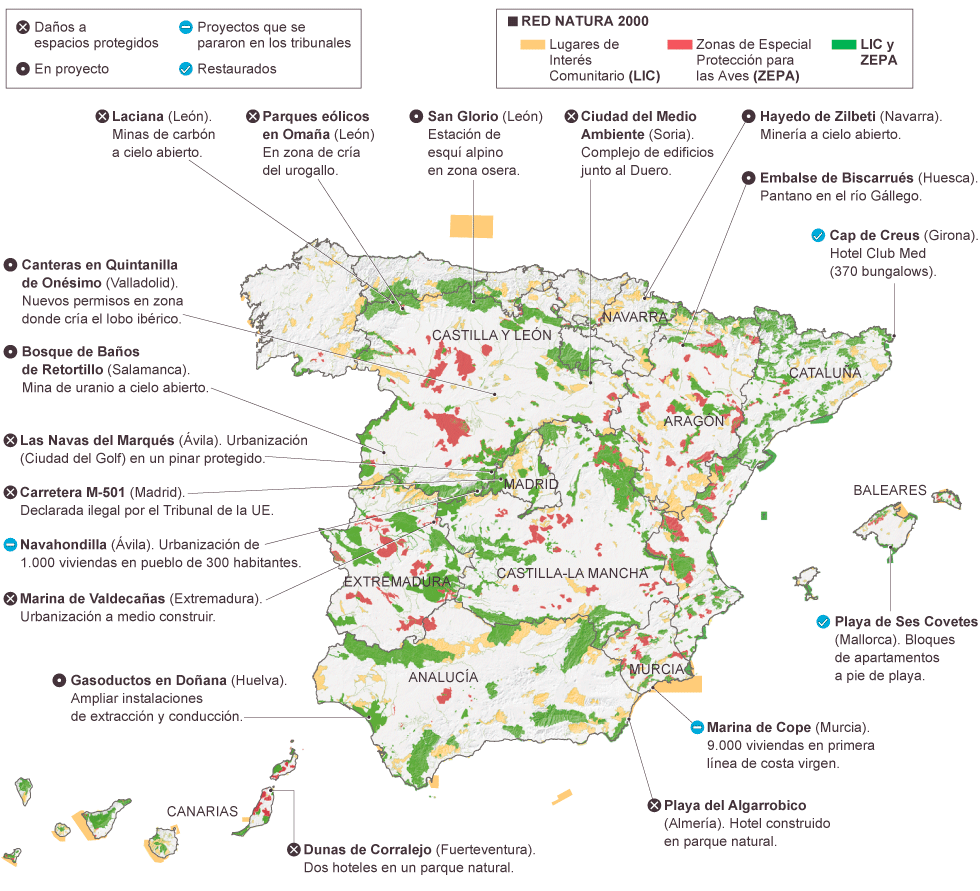

Espacios naturales protegidos en vano

|

| Vista de la urbanización Marina de Valdecañas (Cáceres). / FOTOAREA |

El

Supremo también declaró ilegal en 2011 la

carretera M-501, entre Madrid y Ávila, que atraviesa el parque

regional del curso medio del río Guadarrama. Para entonces, ya estaba

construida. Cuando los tribunales pararon el

proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de Ávila, ya

se habían talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la Red

Natura 2000, cuyo día europeo se ha celebrado esta semana, no ha

evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de

urbanización acabaran afectando a los hábitats que se intentaba

proteger. El 27% del territorio de España es Natura 2000. Pero, como

recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se

declaran los lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de

especial protección de las aves (ZEPA) no se corresponde después con la

protección que se les presupone. Son los propios Estados los que

designan estas zonas y los que deben gestionarlas.

La

normativa europea prohíbe construir en estas áreas si los proyectos

suponen un “impacto significativo” al hábitat en cuestión. Solo hay una

excepción, como subrayó la semana pasada una sentencia del Tribunal de

Justicia de la UE: cuando existen “razones imperiosas de interés

público” y no hay soluciones alternativas. De darse esas condiciones,

el Estado tiene que tomar medidas para compensar el daño creado. Las

comunidades han abusado de la definición de esas excepciones, señalan

tanto ecologistas como consultores medioambientales, principalmente

aprobando declaraciones de interés público para proyectos que no lo

merecían.

|

| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y elaboración propia. / HEBER LONGÁS / EL PAÍS |

“No

es que se abuse, es que a menudo se ignora la Red Natura 2000”, afirma

Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo del plan de

infraestructuras gubernamental 2005-2020, conocido por sus siglas PEIT.

“Pretendía construir 9.000 kilómetros de líneas de alta velocidad

ferroviaria y 6.000 de autovías, a pesar de que atravesaban un total de

327 espacios incluidos de la Red Natura 2000... ¡Y no se evaluó su

impacto sobre la Red Natura 2000! Pusimos una queja en Europa que fue

admitida a trámite”. En ocasiones, las evaluaciones no se hacen, o se

hacen mal. Otras veces, todo acaba siendo de interés público. “A menudo

no se justifica, simplemente se declara. Se dice que tal aeropuerto es

de interés general y se construye con todo tipo de facilidades, aunque

luego no llegue a un número mínimo de pasajeros y sea una ruina

económica”. Luis Suárez, de WWF, coincide: “Se ha abusado; cualquier

gran infraestructura se ha convertido en interés general. Nunca se

buscan alternativas, y en las declaraciones de impacto se incluyen todo

tipo de medidas que no sirven para compensar. El aeropuerto de Ciudad

Real se construyó sobre una ZEPA. La medida compensatoria era crear

otra en unos terrenos al lado. ¿Quién te garantiza que los pájaros

vayan a irse allí? Es un ejemplo de medida absurda”.

No

son pocos los casos de proyectos en Red Natura 2000 que ya han causado

daño. El hotel de la playa del Algarrobico (Almería), que como recuerda

Greenpeace acumula 17 pronunciamientos judiciales en su contra, es uno

de ellos. La mole se levanta a apenas 20 metros del agua. Para

cuando el Constitucional anuló la Ciudad del Medio Ambiente de Soria,

en diciembre pasado, 52 millones de dinero público ya se habían gastado

en construir edificios en terreno protegido junto al Duero. El Tribunal

de Justicia de la UE condenó a España por permitir las minas de carbón

a cielo abierto de Laciana (León), una comarca donde habitan osos

pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. El

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un parque eólico

en El Bierzo (León) a finales del año pasado. No había tenido en cuenta

en su declaración de impacto ambiental que allí habita el urogallo. Fue

el cuarto proyecto eólico de la zona anulado, pero, a diferencia de los

otros tres, este ya llevaba tres años funcionando.

“En

medio ambiente deberían concederse de oficio las medidas cautelares”,

opina Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. Su organización, asegura,

gana en los tribunales más del 80% de los casos. “Hay que impedir que

se produzcan los daños, porque después los fallos son muy difíciles de

cumplir. El problema se presenta cuando la infraestructura está hecha”,

señala. Es complicado que se ejecuten sentencias que ordenan restituir

parajes a su estado natural. “Hay pocos casos —creo que no conozco