- CANO SANCHIZ, J.M. La voz del vapor. La arqueología industrial como nueva forma de aproximación al pasado reciente, Infomuseo, 7 (2006), pp. 5-7 8 Boletín Informativo del Museo Histórico Local de Monturque).

- CANO SANCHÍZ, J.M.: Arqueología Industrial en Córdoba: laSociedad Española de Construcciones Electromecánicas (primera fase: 1917-1930), Anales de Arqueología Cordobesa, nº 19 (2008), pp. 361-386.

- COHEN, A. Los registros hospitalarios de una gran compañía minero-metalúrgica (Peñarroya, 1902-1950). Una fuente y algunas aplicaciones metodológicas para la historia del trabajo.Scripta Nova. Barcelona: 1999, 40.

- DAZA SÁNCHEZ, A.: El patrimonio geológico y minero del Valle del Guadiato (Córdoba), Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 141, 2002, pp. 333-342.

- DELGADO TORRES, M.-CANO SANCHÍZ, J.M.: El agua como motor en la industria: historia y tecnología. El caso de La Alianza de Puente Genil (Córdoba), Anales de Arqueología Cordobesa, nº 20-21 (2010-11), pp. 253-277.

- ESPINO JIMÉNEZ, F.M.: Influencia europea, poder, especulación y empresa en la minería española durante el reinado Isabel II: Formación, desarrollo y crisis de la compañía Fusión carbonífera y metalífera de Belmez y Espiel, Ámbitos. Asociación de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 2004, pp. 25-46.

- FERNÁNDEZ-PARADAS, M.: La industria del gas en Córdoba (1870-2007), Fundación Gas Natural, Barcelona, 2009.

- GARCÍA GARCÍA, L. Propiedad Minera y Compañías de la Cuenca Hullera del Río Guadiato, Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba. 1976.

- HERNANDO-DAZA SÁNCHEZ, A. Causalidad en minas y masonería de Belmez a Málaga en el siglo XIX, reconocimiento a Leopoldo Alcántara y Jorge Loring. Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 2005. 265-274.

- LÓPEZ GÁLVEZ, M.Y.-MORENO VEGA, A.: La madera, el hierro y el arte del tonelero montillano, La Corredera, nº 65, 2011, págs. 6-7.

- Situación actual del Patrimonio Industrial harinero en laprovincia de Córdoba, Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, Sevilla, 2012, pág. 59.

- LÓPEZ GÁLVEZ, M.Y.-MORENO VEGA, A.: Las chimeneas industriales en la ciudad de Córdoba, Arte, arqueología e historia, nº 20, 2013, págs. 325-330.

- LÓPEZ GÁLVEZ, M.Y.-MORENO VEGA, A.:La primera industrialización cordobesa del aceite de oliva(I): la introducción del hierro en las almazaras tradicionales, II Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, 2014, pág. 31.

- JORDANO BARBUDO, M.A.: El silo de Córdoba, un ejemplo de arquitectura industrial, BSAA arte LXXVIII (2012), pp. 261-278.

- LUNA, R.; FERNADEZ J.L. La cuenca carbonífera de Peñarroya-Puebonuevo, Belmez y Espiel (Córdoba). Reseña geológico-minera y corpus bibliográfico II, pp. 223-249.

- LÓPEZ-MORRELL, M.A. Peñarroya: un modelo expansivo de corporación minero-industrial, 1881-1936. Revista de historia industrial. 2003, 23, 95-135.

- MORENO VEGA, A.-LÓPEZ GÁLVEZ, M.Y.: Las harinerascordobesas: historia, tecnología y arquitectura (siglos XIX-XX), Córdoba, 2011.

- MORENO VEGA, A.-LÓPEZ GÁLVEZ, M.Y.: Los paisajes de la sal en la campiña cordobesa, La Corredera, nº 65, 2011, págs. 13-18.

- PRADOS ROSALES, L.M.: Patrimonio, memoria e industria:Castilletes y pozos de la minería del carbón en el valle del Alto Guadiato (Córdoba), Atrio: revista de Historia del Arte. 2005. 10-11. 93-104.

- Ruta cultural por la Cuenca Minera del Carbón del Alto Guadiato. Córdoba. Memoria e Industria, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura, Sevilla.

Mostrando entradas con la etiqueta 15. La industria. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta 15. La industria. Mostrar todas las entradas

martes, 2 de febrero de 2016

Bibliografía sobre industria y fuentes de energía en la provincia de Córdoba

jueves, 12 de junio de 2014

Arqueología industrial en Códoba: la Electromecánica

sábado, 3 de mayo de 2014

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

Como

si se tratase de una aparición, los grupos de jubilados que pasean por

la carretera SA-322 junto a Baños de Retortillo (Salamanca) se

detienen, perplejos, ante las oficinas que Berkeley Minera España SA,

de matriz australiana, acaba de construir en medio del encinar. Son la

primera muestra visible del proyecto Retortillo-Santidad; un plan que,

cuando se materialice, albergará una de las pocas minas de uranio a

cielo abierto que hay en Europa.

|

| Vista del río Yeltes a su paso por Baños de Retortillo. / JOAQUIN MAYORDOMO |

La

explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio

de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De

hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de

las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar

de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto

Ambiental (DIA) favorable al proyecto. Una “decisión precipitada e

incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma

Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la

Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un

expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el

pasado 30 de agosto, por Stop Uranio. Esta plataforma denuncia que

Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de

horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté

protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el

bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no

ha decidido si llevará el expediente adelante.

El ruido que trae el dinero

Uno

de los yacimientos de uranio en superficie más ricos de Europa y, por

tanto, fácil de explotar está en un territorio que durante los siglos

IX al XII fue tierra de nadie y que hoy, azotado por la emigración y el

desempleo, vive todavía en el olvido. “Hasta que llegó Berkeley...

Nadie hasta entonces se había ocupado de esta comarca”, se queja José

Luis Moreno, presidente de Stop Uranio. Pueblos como Retortillo, de 244

habitantes, según datos del INE de enero de 2012; Villavieja, 899;

Villares, 132; o Boada, 307, son fiel reflejo del abandono secular que

sufre esta comarca. Una comarca con bosques que albergan aves como la

cigüeña negra o el buitre leonado y, en sus corrientes fluviales,

especies endémicas como la sarda salmantina. Esta

tierra estaba tranquila hasta que llegó el dinero fácil del uranio. Y los 50

millones de euros que dice haber invertido ya Berkeley en la zona han

provocado no poco ruido. ¿En qué los ha gastado? “Parte de ellos en

comprar voluntades y quién sabe si también a algunos alcaldes”,

denuncia el activista Jesús Cruz. Villavieja

y Retortillo han recibido ya 86.528 euros el primero y “algo más de

110.000 el segundo”, según Javier Santamartina (PP), su actual regidor.

También Villares de Yeltes, aledaño a la mina, “ha cobrado algo”, dice

el alcalde, José Manuel Hernández (PP). “Les hemos sacado 19.000 euros

de compensación para el pueblo”, dice. Jorge

Hernández, alcalde de Villavieja (PSOE), pueblo al que pertenece el

yacimiento Santidad, se justifica: “Si el pueblo se levanta, este

Ayuntamiento se pone en cabeza, pero aquí nadie ha protestado”. No es

de la misma opinión el alcalde de Boada, Matías Garzón (PSOE), que

convocó un referéndum. ¿Resultado? El 98% del pueblo votó en contra de

la mina. “Es un disparate y el daño será irreparable para todos”,

augura Garzón.

Por

su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene entre sus

competencias exigir a la empresa que cumpla los protocolos que rigen

para este tipo de explotaciones. Y si considera que el dossier está

incompleto, se lo hace saber. Así ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando

pidió a Berkeley que hiciese correcciones tras haber observado

“carencias significativas”. Le viene a decir que los residuos son

radiactivos y deben ser tratados como tales; no como pretende la

empresa, que los considera residuos sin más y así podría depositarlos

al aire libre o en el hueco que deje la extracción de mineral. “Lo que

el CSN pide es un tratamiento similar al que se requiere para los

cementerios nucleares”, comenta Gabriel Risco, portavoz de Equo en la

región.

También

los portugueses se han interesado por la mina —la frontera apenas queda

a 50 kilómetros—. Grupos ecologistas de ambos países se han reunido

recientemente en Villavieja (pueblo al que pertenece parte del

yacimiento) para denunciar los daños que explotaciones como esta, en

las que se manipula mineral radiactivo, pueden causar a las personas y

al medio ambiente.

Mientras

tanto, Berkeley sigue cumpliendo los plazos y aportando la

documentación que le exige el CSN y espera que la Administración le

autorice a iniciar los trabajos cuanto antes. “Confiamos en que sea a

principios de 2015”, dice Francisco Bellón, su director general, quien

añade por si alguien dudara de la seguridad del proyecto: “Hemos pedido

estudios radiológicos, medioambientales, sobre el impacto del ruido y

las explosiones o sobre la restauración de terrenos a empresas

especialistas internacionales”. “Entiendo que la mina pueda generar

alguna sensibilidad, pero precisamente por eso hemos desarrollado un

proyecto absolutamente riguroso”, concluye. Y es que, efectivamente, la

“sensibilidad” en la zona es grande; unos porque creen que la mina va a

ser el maná que les saque de pobres —Berkeley ha prometido crear 196

empleos—, y otros porque no acaban de entender que “pueda cometerse tal

salvajada ecológica y medioambiental, además de que se va a envenenar a

la población”, dice Jesús Cruz, autor de un blog muy activo en contra

de la mina.

Aunque

lo que prima es el miedo. Miedo que no se expresa habitualmente, pero

que altera el rostro cuando alguien pronuncia palabras como uranio,

radiactividad, Fukushima, Chernóbil o cáncer. Además, la población teme

que la mina les impida comercializar su ganado (cerdo ibérico y vacas

morucha, sobre todo) o que los bosques de robles, alcornoques y encinas

se mueran por efectos del polvo radiactivo. De momento, solo para que

la mina se abra, más de 25.000 de estos árboles deben ser arrancados.

La

veta de uranio, de 4,3 kilómetros de longitud, casi uno de ancho y 120

metros de profundidad (según las prospecciones de Berkeley), está

partida en dos por el río Yeltes, cuyo cauce y riberas están protegidos

por las directivas europeas ya citadas. La empresa tiene previsto

vallar 2.517 hectáreas, de las que 240 estarán ocupadas por la huella minera, escombreras y una

decena de balsas; enormes contenedores de líquido que mediante el

procedimiento de lixiviación estática facilitarán la extracción del

óxido de uranio (U3O8). Este sistema requiere cantidades ingentes de

agua que, mezclada con productos químicos como el ácido sulfúrico, la

sosa cáustica o el ácido clorhídrico, posibilitará la decantación del

mineral.

El

yacimiento, según Berkeley, alberga cinco millones de kilos de U3O8

que, “al precio actual en el mercado a largo plazo”, explica Bellón,

“tendrían un valor de más de 430 millones de euros”. “La mina,

entendemos, es muy rentable”, concluye Bellón. Eso a pesar de que la

vida prevista son 10 años y la inversión se calcula en 354 millones de

euros.

miércoles, 16 de abril de 2014

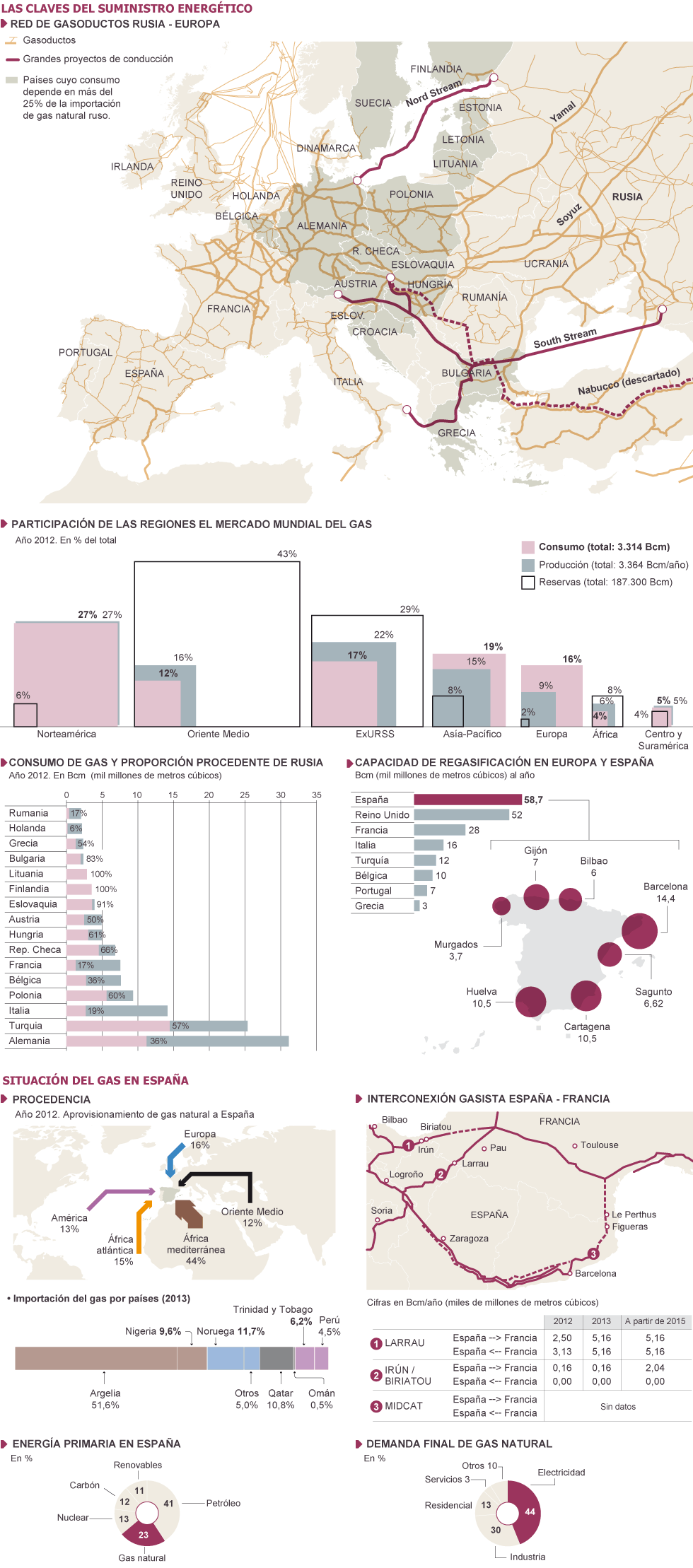

La oportunidad del gas

La

nueva crisis entre Rusia y Ucrania (o viceversa) ha generado un debate

ineludible sobre el suministro energético que trasciende de sus

fronteras, salpica directamente a Europa e involucra a otras áreas del

planeta. Más allá de las sanciones económicas y diplomáticas, para la

Unión Europea (UE) supone un impulso que puede ser definitivo para

reconfigurar un nuevo mapa energético que dé respuesta a la necesidad

de diversificar fuentes y garantizar la seguridad de suministro que se

reclama desde distintas estancias comunitarias antes incluso de la

primera crisis vecinal de 2006. Y, como protagonista especial, en este

brete aparece España, involucrada de lleno por su situación

geoestratégica como punto de conexión con el norte de África y la

cuenca Atlántica, y por las plantas de almacenamiento y regasificación

con las que cuenta. Por eso, para España es algo más. Es la oportunidad

de poner el altavoz hacia Bruselas y subrayar esa trascendencia.

|

| El mercado del gas natural |

El

consenso parece total. El problema es continental y vuelve a poner en

evidencia la ausencia durante años de una política energética europea

con visión conjunta a largo plazo. “El empecinamiento de la comisión

por diversificar suministros en el área de influencia rusa no pasará a

la historia de la geopolítica de la energía como uno de sus más

brillantes estrategias”, escribía en este periódico Gonzalo Escribano,

director del Programa de Energía del Real Instituto Elcano. No

obstante, Escribano reconoce que ahora “Europa afronta esta crisis

mejor preparada que en otras ocasiones y en condiciones menos propicias

para Rusia”, que tiene mucho más que perder en el caso de que la UE

cumpla el objetivo de reducir la dependencia rusa.

Pero

la necesidad de diversificar y mantener la seguridad de suministro —es

decir, tener la disponibilidad de energía a precios razonables— ha

cambiado las directrices de la UE. De hecho, el pasado septiembre

(antes de la reciente crisis) la UE aprobó el proyecto de interés común

de conexión a través del gasoducto Midcat (entre España y Francia por

Cataluña) dentro del cuadro de infraestructuras gasistas prioritarias.

Anteriormente, el Consejo Europeo, reunido el 20 de marzo de 2014, ya

había pedido la diversificación de la oferta energética de gas y

electricidad en Europa.

Las

soluciones pasan por el incremento de la capacidad de almacenamiento,

la diversificación de los orígenes de suministro y de las vías de

acceso al gas. Según Antonio Merino, director de Estudios y Análisis

del Entorno de Repsol, Europa tendría que avanzar en una doble

dirección: hacia dentro y desde fuera. Por un lado, “incrementar la

producción interna, acelerar la constitución de reservas estratégicas y

aumentar las interconexiones comunitarias para mejorar el

abastecimiento, de manera que maximizaría la diversificación de fuentes

y minimizaría los costes de almacenamiento ante riesgos de cortes de

suministro”. Esa política, por otro lado, fomentaría el debate sobre

los hidrocarburos no convencionales (el polémico fracking) y llevaría a

potenciar la exploración dentro de la zona, como en Reino Unido, España

y países mediterráneos.

En

el otro frente, el externo, la política comunitaria debería buscar

nuevos aprovisionamientos o aumentar los procedentes de destinos

seguros, ya sea mediante el suministro por tubo o por gas licuado

(GNL), que se entrega por barcos. En ese sentido, resulta esencial

firmar un Tratado de Libre Cambio en el Atlántico Norte que liberalice

las exportaciones de Estados Unidos, que se ha convertido en una

potencia en petróleo y gas no convencional.

EE

UU pasaría a ser un socio muy importante en el mapa estratégico europeo

con exportaciones de shale gas. A ello habría que añadir Latinoamérica

(Brasil, México, Perú, Trinidad y Tobago...), Nigeria y Angola, también

de GNL, donde España es el único país europeo con conexiones. Otros

orígenes de aprovisionamiento serían el norte de África (también

conectada con España), la cuenca mediterránea, Azerbaiyán y el mar

Caspio, donde existen enormes reservas de gas.

Esa

diversificación no significa, no obstante, cortar de raíz el suministro

ruso, entre otras cosas porque no alcanzaría para abastecer ni con

mucho la demanda europea, que se acerca a los 500 bcm (miles de

millones de metros cúbicos en siglas inglesas) y se distribuye

principalmente en la producción de electricidad (28%), residencial

(26%) e industria (21%).

Además,

Rusia seguiría como principal suministrador de la UE. Pero la

diversificación es clave para obtener precios asequibles. “Es una

política a favor de todos, no contra nadie; no sería en un gran

porcentaje, pero lo importante es que los países sepan que tienen

competidores y eso hace frenar las alzas de precios”, asegura Antonio

Llardén, presidente de Enagás, la empresa que se encarga de la

infraestructura gasista en España y que, en coordinación con el

Ministerio de Industria, reclama en Bruselas la atención precisa a

España. Llardén pone el dedo en la llaga: “El problema para Europa es

que la energía no se había concebido como una política común y cada

país había trazado su propia red y sus planes de abastecimiento y de

mix energético”.

Precisamente,

ahora se intenta remediar esa carencia dando prioridad a constituir una

red común que conecte los países. Desde la primera crisis ruso-ucrania

de enero de 2006 y, especialmente con la de enero de 2009, la UE

comenzó a tomar medidas para garantizar el suministro que consistía en

tender interconexiones entre países con flujos bidireccionales,

almacenamientos subterráneos llenos en invierno, nuevas conexiones

internacionales y suministros alternativos.

Ahí

es donde entra España, que en la crisis de 2009 no pudo ayudar por no

disponer de interconexiones. Su papel en este tablero diabólico radica

en que cuenta con siete plantas de regasificación a las que hay que

añadir una de Portugal, lo que supone la mitad del total que tiene

Europa, y 19 tanques de almacenamiento. Es decir, aportaría una ventaja

esencial para el aprovisionamiento de GNL para su reexportación a

Europa a través de los dos gasoductos que conectan España con Argelia,

uno directamente y otro vía Marruecos.

Es

decir, se solucionarían muchos problemas de almacenamiento y

permitirían distribuirlo por la red gasista. “Si tenemos ocho pistas de

aterrizaje y dos gasoductos con el Magreb que permiten reexportar,

Europa lo tiene que aprovechar”, subraya Llardén. Pero, para ello, hay

que solucionar otro problema fundamental, la conexión entre España y

Europa por el gasoducto Midcat, que se encuentra parado en Hostalric

(Girona), a unos 70 kilómetros de la frontera. En estos momentos,

España cuenta con una capacidad de conexión de 5,2 bcm con Europa. Con

la finalización del proyecto Irún-Biriatou en 2015, esta capacidad

llegará a 7,1 bcm, y si se acaba el Midcat, la capacidad se duplicaría

a un total de 14 bcm, lo que supone en torno al 10% del consumo europeo

de gas ruso.

Esa

conexión es un eterno lamento que no acaba de terminar por las

reticencias tradicionales de Francia, aunque recientemente ha surgido

un interés por producirse un desfase en los precios entre el sur y el

norte del país, donde tienen mejores conexiones, sobre todo con el

gasoducto del mar del Norte. Un problema que surge al respecto es que

el proyecto resulta caro y tendría que financiarse con fondos

comunitarios. Pero Europa ha comprado la idea y la quiere desarrollar,

ya que reduciría la dependencia y los precios.

“Si

fuésemos capaces de vender eso, tendríamos muchas papeletas para sacar

rédito a la posición estratégica que tenemos”, sostiene Gonzalo

Escribano. “Tendríamos la ventaja de ser el primer movedor en el

mediterráneo y el privilegio de ser puente en el Atlántico. Hay que

buscar soluciones europeas, buscando el consenso y no haciendo de

llanero solitario”, incide. Eso significa que hay que negociar con

Francia, a la que España ha ninguneado en alguna ocasión, por ejemplo

vetando el plan solar mediterráneo que preveía importar energía desde

Marruecos. Esa circunstancia, además, habría dado posibilidades a las

empresas españolas.

“Hay

que mallar la relación”, sostienen en el sector. “El gas es un factor

clave para mejorar la competitividad industrial, abaratando la factura

energética de las empresas, la riqueza y el empleo”,

según Marta Margarit, secretaria general de la Asociación Española del

Gas (Sedigas). El optimismo, en algunos casos, llega a predecir que

España, donde el consumo se sitúa en 28 bcm, estaría exportando gas en

2020.

En

resumen, para España es la oportunidad de reclamar la importancia que

tiene en el mapa geoestratégico europeo en cuatro ejes: Mediterráneo,

Atlántico, este de Europa y Francia. Está en todos los frentes. España

debe buscar aliados. Y Europa, por su parte, ser consciente de que si

quiere más seguridad energética tiene que pagar por ello.

“Es

una tarea a largo plazo; pero lo debe empezar mañana mismo con acuerdos

en todos los frentes. Es una oportunidad para Europa y para España”,

apunta Escribano. Rusia no deja de mostrar su poder, no duda en cortar

el gas a Ucrania o invadir Georgia. Quizá por eso “hay que llevarla de

la competencia a la cooperación”. “Ante el poder ruso, la fuerza de la

UE está en la normativa, es decir, en dictar normas, poner límites,

como no permitir más del 60% de un país; buena gobernanza; impulsar las

renovables, y estar dispuesto a pagarlo, que es lo más importante”,

concluye.

En

efecto, usa el poder que le da ser el segundo productor mundial de gas

(22% del total en 2012), tras EE UU (ha pasado a ser el primero por el

shale gas), y el segundo en reservas (29%) tras Irán (30%), además de

ser el segundo productor mundial de petróleo. También es el principal

suministrador de hidrocarburos europeo. En 2013, representó el 31% de

los suministros a la UE de gas (25% en 2012), equivalentes a 162,7 bcm,

de los que 86,1 transitaron por Ucrania.

Las

otras rutas son el gasoducto Northstream, que atraviesa el Báltico

hasta conectar con Alemania con dos líneas y una capacidad de 55

bcm/año; el gasoducto Yamal-Europa, que atraviesa Bielorrusia y Polonia

y tiene capacidad de 33 bcm/año, y el Blue Stream, que va de Rusia a

Turquía por el mar Negro (16 bcm/año). A través de ellos, y la

posterior conexión con la red europea, hace llegar su gas a toda Europa

con la excepción de Reino Unido, España y Portugal. En algunos casos,

el gas ruso supone el ciento por ciento de su consumo (Finlandia,

Suecia, países bálticos y Bulgaria) y en otros los porcentajes van

desde 66% la República Checa hasta el 18% de Francia, 20% de Italia y

39% de Alemania.

El

segundo suministrador es Noruega y el tercero Argelia, que además de la

conexión española, introduce su gas por tubo a través de Italia. El

resto de proveedores son, por orden de mayor a menor, Irán, Omán,

Catar, Egipto y Nigeria. Este elenco cambiará sustancialmente cuando se

incorporen las conexiones con el Caspio y las ex repúblicas soviéticas.

Para

2014 se estima que el suministro bajará a 155 bcm y que 55 de ellos

seguirán pasando por Ucrania. Hasta que el proyecto South Stream no

esté listo (en 2020 con una capacidad de 63 bcm/año) no se eliminaría

la dependencia de la ruta ucrania. Al igual que North Stream este

gasoducto no puede alcanzar su capacidad total hasta que no queden

resueltos algunos temas regulatorios derivados de la aplicación del

Tercer Paquete Energético a los tramos de estos gasoductos que

transcurren por territorio la UE.

Para

la empresa rusa Gazprom, cuyas exportaciones totales suponen 125.000

millones de euros, la UE representa el 39% de sus ingresos y lo que

transita por Ucrania, el 20%. La empresa paga a Ucrania por el tránsito

de gas a la UE unos 2.000 millones de euros al año y el peaje está ya

abonado por anticipado hasta 2015. Ucrania debe a Rusia casi 1.500

millones de euros, lo que ha llevado a amenazas de corte de suministro

como ocurrió en las crisis anteriores de 2006 y 2009. Si Ucrania

responde utilizando parte del gas destinado a la UE como uso propio,

como en 2009, la crisis podría devenir en ese nuevo corte.

Precisamente,

fue a partir de 2006 cuando se encendieron las alarmas y fue la propia

Rusia la que decidió construir los gasoductos South Stream y North

Stream sin tocar territorio ucranio. Existen otros proyectos como el

interconector Turquía-Grecia-Italia; el que va de Azerbaiyán a Georgia

y Rumanía para conectar con la red de Europa, y el White Stream (entre

Rumanía y Georgia). Paralelamente, se intentó otro proyecto, denominado

Nabucco, que uniría el Caspio con Europa a través de Georgia y Turquía

pasando por Bulgaria, Rumanía, Hungría y Austria. Es decir, eludiría el

territorio ruso y tendría Azerbaiyán y Turkmenistán como principales

suministradores. El proyecto preveía una capacidad de 31 bcm anuales,

un 10% de suministro de gas de la UE en 2020. Estaba previsto que

estuviera operativo este año, pero se cayó al no firmar Turkmenistán,

Uzbekistán y Kazakistán, donde la influencia rusa es patente.

Nabucco

ya se da por perdido, aunque salvaba posibles problemas con Rusia, a

los que la mayoría no quiere boicotear. Se trata de diversificar, no de

suprimir. Además los grandes grupos petroleros querían entrar en el

país. En todo caso van reduciendo la capacidad de influencia de Rusia,

que controló el 9% del consumo mundial y el 70% de las exportaciones

fueron a Europa, cubriendo la mitad de la demanda del conjunto de la

UE. En el mercado específico de gas, sus aportaciones al consumo

mundial fueron del 6%, con el 65% de las exportaciones a Europa. Los

ingresos del Tesoro por exportación de estos productos suponen el 54%

del total del país y el 47% del presupuesto, mientras que las

exportaciones de gas representan el 30% del consumo de la UE y para

Rusia suponen unos ingresos del 11% del total de las exportaciones del

país y el 6% del presupuesto federal.

Fuente: Miguel Ángel Noceda: La oportunidad del gas, EL PAÍS, 6 de abril de 2014

Fuente: Miguel Ángel Noceda: La oportunidad del gas, EL PAÍS, 6 de abril de 2014

viernes, 28 de marzo de 2014

La pobreza energética se dispara

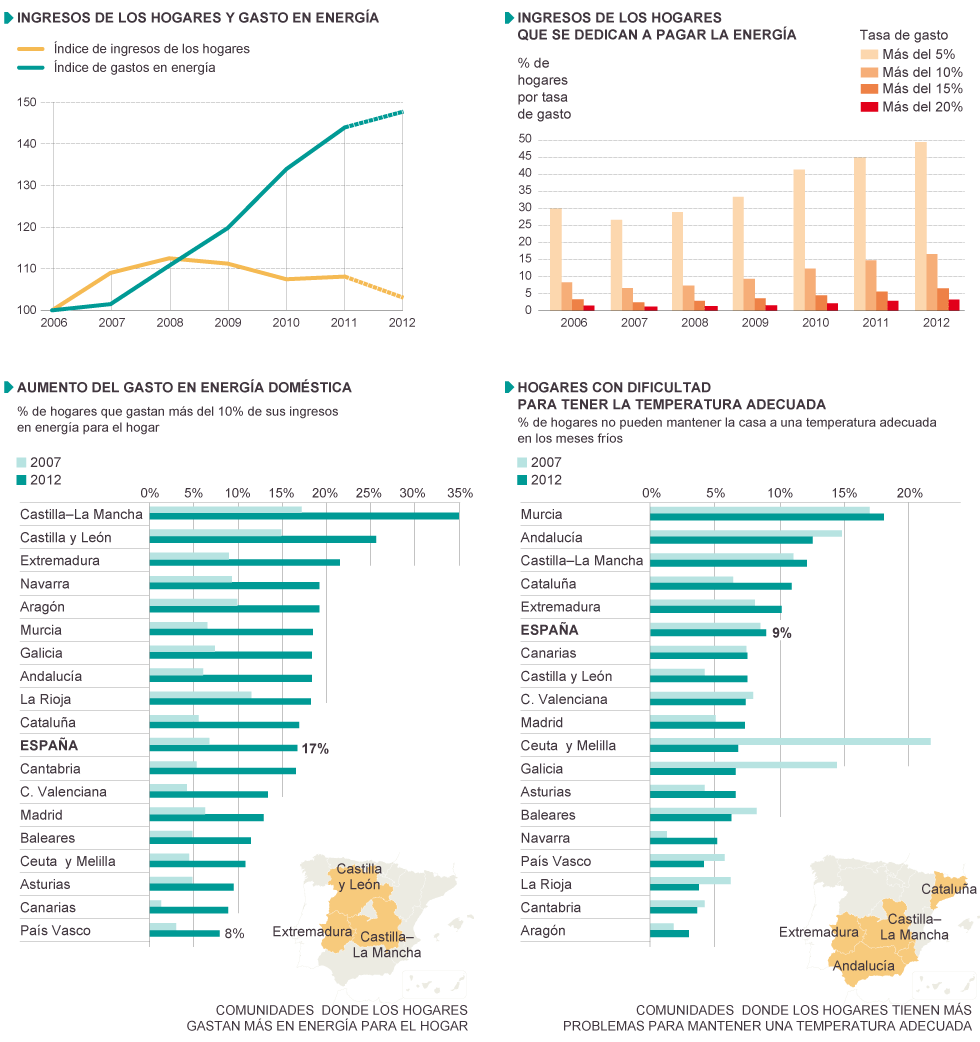

El número de españoles que pueden estar en riesgo de pobreza energética ha aumentado en dos millones en solo dos años. Es la conclusión más destacada que ofrece la segunda edición del estudio de referencia en España, editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que actualiza datos de 2010 a 2012. Según el principal indicador del informe —basado en la metodología instaurada por Reino Unido, país pionero en el análisis de este problema—, el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta el 16,6%, lo que supone unos siete millones de personas, frente al 12,4% registrado en 2010, equivalente a cinco millones. Esto se traduce en familias que pasan frío en invierno y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago (1,4 millones en 2012, más del doble que en 2006, según cálculos de este periódico), menos dinero para satisfacer otras necesidades básicas y, lo más grave, muertes prematuras en invierno. Hasta 7.200 fallecimientos podrían evitarse si se erradicara el problema, según el sistema de medición de la Organización Mundial de la Salud.

La culpa de este aumento la tienen sobre todo dos fenómenos paralelos: mientras los ingresos de los españoles se reducen por la crisis, el precio de la energía se dispara. La factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 60% desde 2007, mientras las rentas bajaron un 8,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 4,3% en 2007 se ha pasado al 6,5% en 2012. “Siguiendo la metodología británica, consideramos que el porcentaje empieza a ser desproporcionado cuando supera el 10%. Ahí es donde empieza el riesgo de pobreza energética porque pueden aparecer dificultades para cubrir ese gasto”, explica José Luis López, coordinador del estudio. “En este grupo podrían estar incluidas familias con altos ingresos que tienen mucho gasto energético, por lo que la cifra real de riesgo podría ser más baja, aunque no demasiado. Posiblemente en próximos análisis introduciremos algún parámetro de corrección para ser más exactos, pero en esta ocasión hemos querido mantener la metodología que usamos en la primera edición para ver la evolución”, aclara López.

Para contrarrestar el margen de error, el informe de ACA introduce un segundo indicador basado en la encuesta de condiciones de vida del INE: el 9% de los hogares españoles declaraba en 2012 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 8% que lo hizo en 2010. “Aunque se trata de un parámetro subjetivo, tiene la ventaja de que sirve para comparar con el resto de Europa porque se trata de un estudio armonizado con las estadísticas de Eurostat”, aclara López. Si se traducen los porcentajes a cifras absolutas, España es el cuarto país dentro de la UE con mayor número de personas afectadas, por detrás de Italia, Reino Unido y Polonia. De los 54 millones que aseguraron sufrir este problema en la UE, más de cuatro millones vivían en España.

Cuando ACA publicó la primera edición de este estudio, en 2012, casi nadie hablaba de pobreza energética en España. Solo la organización catalana Ecoserveis había hecho algunas exploraciones en años anteriores, aunque no tan detalladas. Pero como no deja de crecer, el problema ha acabado emergiendo hasta convertirse en objeto de movilización social (con colectivos muy activos como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o la Alianza contra la Pobreza Energética) y colarse de manera destacada en el debate político. En el último año se han presentado en el Congreso una moción (Izquierda Plural), dos proposiciones no de ley (Izquierda Plural y Grupo Mixto) y una proposición de ley (PSOE) con medidas para mitigar su incidencia, aunque todas han sido rechazadas por el PP, que tiene mayoría parlamentaria. Y la Defensora del Pueblo, además de advertir de la gravedad del problema en su memoria anual, ha pedido al Gobierno información transparente sobre el número y las causas de los cortes de luz.

Las comunidades autónomas también han abordado la cuestión, pero solo Cataluña logró aprobar en diciembre un plan de mínimos que impide a las eléctricas cortar el suministro a hogares vulnerables hasta abril, aunque eso no significa que se les perdone el pago de los recibos, sino que les permite aplazarlo. Andalucía ha anunciado una fórmula parecida, pero aún no la ha concretado.

El problema, en todo caso, no se vive igual en todas las comunidades. El informe de ACA llama la atención sobre el hecho de que las regiones más afectadas no son, paradójicamente, las más frías. Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura registran condiciones asociadas a la pobreza energética por encima de la media nacional. En el extremo contrario están Asturias, País Vasco y Madrid, con porcentajes bajos en los dos indicadores principales. La incidencia es también mayor en zonas rurales.

7.200

muertes en invierno

Habitar en una vivienda con temperaturas por debajo de niveles recomendables (entre 18 y 24 grados centígrados) tiene consecuencias sobre la salud. Un estudio de la oficina regional para Europa de la OMS realizado en 2011 estima que el 30% de las muertes adicionales que se producen en los meses fríos se puede atribuir a la mala climatización de espacios interiores. En España eso se traduce, según el estudio de ACA, en 7.200 fallecimientos cada invierno.

Matthias Braubach, uno de los editores de aquel informe, subraya que este porcentaje del 30% solo es válido para cuantificar “muertes prematuras en invierno asociadas a un exceso de frío en espacios interiores, no solo viviendas sino cualquier tipo de edificio”. “Esto quiere decir que no puede aplicarse este parámetro para cuantificar directamente la tasa de mortalidad causada por la pobreza energética, pues este es un concepto más amplio que se produce todo el año”.

Habitar en una vivienda con temperaturas por debajo de niveles recomendables (entre 18 y 24 grados centígrados) tiene consecuencias sobre la salud. Un estudio de la oficina regional para Europa de la OMS realizado en 2011 estima que el 30% de las muertes adicionales que se producen en los meses fríos se puede atribuir a la mala climatización de espacios interiores. En España eso se traduce, según el estudio de ACA, en 7.200 fallecimientos cada invierno.

Matthias Braubach, uno de los editores de aquel informe, subraya que este porcentaje del 30% solo es válido para cuantificar “muertes prematuras en invierno asociadas a un exceso de frío en espacios interiores, no solo viviendas sino cualquier tipo de edificio”. “Esto quiere decir que no puede aplicarse este parámetro para cuantificar directamente la tasa de mortalidad causada por la pobreza energética, pues este es un concepto más amplio que se produce todo el año”.

Las diferencias se explican en parte porque la mayoría de las zonas más afectadas son también las que registran más paro y salarios más bajos. Pero hay otra razón de peso: la calidad de la edificación y el equipamiento de las viviendas. “En zonas más cálidas se suele construir para mantener la casa fresca y además, como hay pocos días de frío intenso, la mayoría no ve rentable instalar calefacción. Eso explica por qué en Andalucía o Cataluña hay más personas que dicen no poder mantener su casa a una temperatura adecuada”, comenta el arquitecto Albert Cuchí, que ha participado en la presentación del estudio.

La mala calidad de las viviendas es precisamente el tercer factor que los expertos mencionan como causa de pobreza energética, junto a la subida de la luz y la bajada de las rentas. “La mayoría de los edificios se han construido en España sin tener en cuenta criterios de eficiencia energética. La normativa no obligaba y esto no importaba cuando los sueldos eran altos y la electricidad costaba poco. Ahora ha llegado la crisis y nos encontramos con un problema que no solo afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, sino a la propia deuda del país, que tiene que importar el 77% de la energía que consume. Eso supone unos 60.000 millones de euros al año”, advierte Cuchí. “Es urgente adoptar planes de rehabilitación para que el agujero no siga creciendo. Solo así podremos combatir la pobreza energética a largo plazo”, recomienda el arquitecto.

Mientras tanto, como medida a corto plazo, el estudio de ACA subraya que debe redefinirse el único mecanismo que existe en España para mitigar el problema: el bono social. Esta medida, que congeló el precio de la luz con el importe de julio de 2009 y a día de hoy ofrece a los beneficiarios en torno a un 25% de descuento sobre la tarifa regulada, se considera insuficiente porque solo subvenciona la calefacción eléctrica —cuando muchos utilizan sistemas de gas— y además los hogares que pueden solicitarlo no siempre son los más vulnerables. “El mero hecho de tener una potencia contratada inferior a tres kilovatios [uno de los criterios que se aplican para seleccionar a los beneficiarios] no indica que se trate de un hogar vulnerable. Viviendas que en muchas ocasiones están vacías, pero que mantienen dado de alta el suministro eléctrico con la potencia mínima se están beneficiando del bono social”, apunta el informe.

La reforma del sector eléctrico aprobada el pasado diciembre prevé una modificación de los criterios para acceder al bono social, pero el Gobierno aún no ha desarrollado el reglamento. El borrador que ha trascendido mantiene los cuatro grupos de beneficiarios actuales (pensionistas, hogares con todos sus miembros en paro, familias numerosas y viviendas con potencia inferior a tres kilovatios), pero les impone unos límites máximos de renta: 10.841 euros anuales para una familia de un miembro, 17.165 para dos miembros, 21.682 para tres miembros, 26.199 para cuatro y 30.716 para cinco (se suman 4.517 por cada miembro más). Es decir, que si un hogar tiene una potencia inferior a tres kilovatios, pero supera esos umbrales de ingresos, perderá el bono con el nuevo reglamento. Y algo paradójico: los que no los superen, pero tengan más de tres kilovatios de potencia, también estarán excluidos.

Raquel Vidales, Madrid: La pobreza energética se dispara, EL PAÍS, 28 de marzo de 2014

domingo, 1 de diciembre de 2013

La cuenca minera del Guadiato quiere recuperar su patrimonio industrial

|

| Las chimeneas del Cerco vuelven a soltar humo en recuerdo de su pasado. |

La Fundación Cuenca del Guadiato celebró ayer su primer seminario sobre espacios patrimoniales, que concluyó con la "importancia de la puesta en valor del patrimonio minero industrial y la necesidad de que sea organizado y dirigido tanto por las distintas administraciones como por asociaciones y expertos en este tipo de instalaciones fabriles". La presidenta de la fundación, María del Carmen García, destacó que la jornada ha sido "muy importante" por tratarse del primer encuentro de este tipo organizado por el colectivo. "Hemos arrancado el compromiso por parte de Diputación para publicar las actas, porque todo lo que se ha hablado de la puesta en valor del patrimonio es muy importante. Hay un valor aquí que no está reconocido, como lo prueba el hecho de las visitas de expertos del Instituto Geológico", explicó. García abogó por divulgar los valores de la zona para multiplicar sus posibilidades: "Vamos fuera a ver estas cosas y aquí tenemos unas posibilidades importantes", destacó.

En cuanto a las ayudas para la puesta en valor de este patrimonio, García reconoció que se trata de un asunto "muy complicado" por la situación actual de crisis económica. "Estamos intentado lograr acuerdos con las empresas mineras para obtener ayudas y poner en valor todo el patrimonio, pero necesitamos mucha colaboración. Si no hay dinero, tenemos que ver cómo conseguirlo, pero este patrimonio tenemos que ponerlo en valor sí o sí", destacó.

Las jornadas abordaron diferentes asuntos, como el patrimonio ferroviario como nexo entre el industrial y el minero a cargo de José Antonio Torquemada, de la asociación La Maquinilla. La integrante del Instituto Geológico y Minero de España Ester Boixereu incidió en los recursos minerales del Guadiato como patrimonio geológico, mientras que el responsable de la Asociación Cultural Pozo San Juan, Antonio Pizarro, centró su ponencia en la puesta en valor del parque minero de la comarca de Andorra en la provincia Teruel. La profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, Ana Díez, por su parte, abordó la ordenación territorial y, por último, el integrante de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (Sedpgym) Enrique Orche profundizó en las nuevas recomendaciones internacionales sobre la rehabilitación del patrimonio minero.

Durante el transcurso del seminario, también se procedió a la entrega de premios del concurso fotográfico Buscaminas. El primer premio fue para José Antonio Grueso por su fotografía titulada Luces y sombras; en segunda posición quedó Víctor Guerrero con Nieve y carbón y el tercer puesto fue para Jean Pierre Moureau, que presentó la instantánea titulada Legos. Las obras se expondrán en distintos municipios de la comarca guadiateña a partir de mañana lunes, 2 de diciembre. El punto de partida de la exposición será Peñarroya-Pueblonuevo.

El seminario ha contado con actividades paralelas, como una serie de rutas que han permitido dar a conocer el patrimonio minero de la comarca entre los asistentes. En total, los participantes pudieron recorrer tres itinerarios: uno por las minas de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel; otra completó las rutas de minas de carbón y de plomo de Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna y Los Blázquez, mientras que la tercera propuesta acercó a los visitantes a los yacimientos de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y la ruta de La Maquinilla. La jornada concluyó rememorando el pasado industrial de la localidad peñarriblense con el encendido de las chimeneas de las industria del Cerco, tal y como ocurrió hace un año después de un apagón que se prolongaba ya durante más de medio siglo.

Ernesto Mauriz, Peñarroya-Pueblounuevo: La cuenca minera pide a las empresas ayuda para recuperar el patrimonio, El Día de Córdoba, 1 de diciembre de 2013

martes, 26 de noviembre de 2013

La agonía del carbón nacional

Tres mineros se han encomendado esta semana, día a y noche, a la Virgen del Pilar. Este lunes, cuando el futuro de su mina de Mequinenza (Zaragoza) se la jugaba en una reunión de directivos en Barcelona, acudieron a rezar a la Basílica del Pilar para pedir a la Virgen que les ayudara, que salvara la mina, que Endesa aceptara quemar el carbón que producen, que eso les garantizara seguir trabajando en estos pozos de Mequinenza... Pero, pocas horas después, llegaba la noticia que menos deseaban: Endesa consideraba inviable quemar ese carbón en la central térmica de Andorra porque su composición dañaría las instalaciones. Los mineros decidieron quedarse en la Basílica. Allí pasaron toda la noche.

|

| En catorce años, España ha perdido casi 15.000 mineros. EFE |

Carbonífera del Ebro, la empresa a la que pertenece esta mina, emplea en estos pozos de Mequinenza a 35 personas. Ahora se suma a la negra lista del cierre de minas de carbón en España. Si nada lo remedia in extremis -el Gobierno de Aragón lo da por imposible-, la cuenca de Mequinenza se quedará sin su última mina de carbón.

Es una más en la agonía del sector minero español. Agonía que se ha venido alargando con miles de millones de euros de subvenciones públicas a lo largo de los años para que no se produjera un cierre brusco y masivo de minas. El problema es que el carbón nacional no es competitivo para las compañías propietarias de las centrales térmicas. Las subvenciones han encubierto una realidad que, aún así, se ha traducido en cierre progresivo de minas y una drástica reducción de empleo en el sector del carbón nacional. Europa, además, hace tiempo que no está por la labor de seguir manteniendo este sector a golpe de talonario público.

En los años 90 ya se produjo una acusada desaparición de minas de carbón. En paralelo, el empleo cayó considerablemente. Desde el año 2000, la situación no ha hecho más que agravarse año tras año. Incluso mes tras mes. En enero de 2000 había trabajando en España 19.000 personas en las minas de carbón; ahora, apenas 4.400. En estos catorce años, por tanto, la friolera de un 77% menos: 14.500 en números redondos. Ahora habrá que sumarles los 35 que desaparecerán en la mina de Mequinenza, una más que cae. Y no será la última. De los 4.400 que, hoy por hoy, siguen bajando a la mina a sacar carbón en España, 2.600 pertenecen a pozos situados en Asturias, algo más de 1.300 a minas de Castilla y León, un centenar pertenecen a explotaciones de Castilla-La Mancha y el resto, poco más de 300, a las minas que quedan en Aragón, concentradas en la provincia de Teruel.

Todas las cuencas mineras españolas han notado de forma casi idéntica el declive de esta actividad. En Aragón se contaban por miles los mineros que había a mediados del siglo XX. Por miles, también, en los años 90. Pero ya por entonces la crisis era manifiesta y las plantillas no dejaban de recortarse. Se pusieron en marcha entonces los primeros planes de reconversión, multimillonarias inversiones de fondos públicos para mantener vivas unas comarcas que, sin las minas de carbón, lo tenían muy difícil. Las Cuencas Mineras de Teruel ejemplificaban el problema. En el año 2000 ya se habían perdido miles de puestos de trabajo con el cierre de minas en esta provincia. Desde entonces, la tendencia no ha hecho más que acusarse. Y las multimillonarias inversiones de fondos públicos para la reconversión, para la reindustrialización, para buscar nuevas alternativas económicas, han tenido efectos muy limitados.

Desde el año 2000, las zonas mineras del carbón aragonés han perdido el 68 por ciento del empleo: de poco más de mil empleos que sumaban en enero de 2000 han pasado a quedarse con 330. Y varias decenas de ellos, de forma inminente, parecen condenados en la última mina que queda en Mequinenza.

Roberto Pérez, Zaragoza: La agonía del carbón nacional: minas cerradas y un 77% de empleo destruido desde el año 2000, ABC, 26 de noviembre de 2013

domingo, 24 de noviembre de 2013

Fondos en el pozo

|

| El poblado industrial de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), de principios del siglo XX, comprado por el Ayuntamiento con fondos mineros. / JUAN MANUEL VACAS |

La Marta evoca tiempos mejores. Esta locomotora, fabricada en 1884 en Francia por la Sociedad General Alsaciana de Construcciones Mecánicas, debía estar ahora mismo tirando de un tren de época por el valle del Guadiato (Córdoba) para atraer turistas a esta zona minera y paliar el declive económico. En 2008, la entones alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz (PSOE), presentó el tren turístico y anunció que comenzaría a funcionar en 2011. El Ministerio de Industria subvencionó la restauración con 1,4 millones de euros —solo para la primera fase— del popularmente conocido como plan Miner, destinado a reconvertir la economía de las zonas mineras tras el abandono del carbón. El tren turístico del Guadiato iba a crear 10 empleos con un coste de 14 millones.

Pero la Marta solo acumula polvo y telarañas. Está restaurada, sí, pintada de negro con ribetes rojos, pero no tiene caldera ni raíles por los que circular. Aguarda en un almacén del Ayuntamiento, una nave de principios del siglo XX, un vestigio de cuando la francesa Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) explotaba carbón en esta sierra de Córdoba próxima a Ciudad Real. En el pueblo ya no hay minería y la producción de carbón en Córdoba ha caído de 1,1 millones de toneladas en 1997, cuando comenzó el plan de ayudas, a 520.000 en 2010. Pero no hay alternativas.

|

| La ‘Marta’, locomotora de 1884 restaurada pero sin uso, en Peñarroya. / JUAN MANUEL VACAS |

El Ayuntamiento, ahora gobernado por el PP, dice que no tiene dinero para proseguir con la restauración del tren y ha denunciado a la Guardia Civil el uso indebido de las subvenciones mineras. Alertó, entre otras cosas, de que el consistorio había firmado la recepción de la restauración del tren cuando ni siquiera habían llegado los vagones, que estaban repartidos por talleres de media España. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo a tres personas e imputó a una decena en un sumario secreto que instruye el juzgado número 2 de Peñarroya.

La Guardia Civil ha ampliado las pesquisas al resto de subvenciones mineras en Peñarroya. Agentes del cuerpo se llevaron los expedientes del Ministerio de Industria, en Madrid. No lejos de la nave que guarda la Marta está una residencia para discapacitados psíquicos graves. La construyó el Ayuntamiento también con unos tres millones de subvención de los fondos mineros. La obra está terminada desde 2010, pero no alberga a nadie. Ni a enfermos ni a cuidadores. El edificio, moderno, gris, acristalado, choca con los clásicos chalés de alrededor, los que usaron los ingenieros franceses hace un siglo.

A las afueras del pueblo espera otro ejemplo del estéril uso de los fondos públicos. En el polígono industrial Antolín III, subvencionado por Industria, los únicos brotes verdes que se ven son las zarzas que cubren todas las parcelas. Allí no se ha instalado empresa alguna. Al lado, se levanta una planta de reciclaje de neumáticos, que también recibió apoyo del plan Miner, pero ha cerrado. Hay pintadas contra los impagos a los trabajadores. El pueblo, de 11.000 habitantes, ha recibido en los últimos 15 años unos 26 millones del programa. La alcaldesa, María Gil (PP), asegura que no puede hacer comentarios mientras el caso esté bajo investigación. La exalcaldesa detenida, ya en libertad con cargos, no ha querido hablar para este reportaje, según una portavoz del PSOE de Córdoba.

La empresa y la residencia lucen un cartel con el emblema del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, un organismo adscrito a Industria que desde finales de los años noventa ha regado de millones las comarcas mineras. Solo hasta 2006 (los últimos datos que ofrece en su web), gastó 227,9 millones de euros en polígonos industriales. Buena parte de ellos no tienen inquilinos. Las ayudas han seguido manando hasta hace poco con resultados igual de frustrantes.

Mientras tanto, la plantilla de mineros del carbón ha bajado de 50.000 en los ochenta a unos 5.000. En ese tiempo, la producción se ha reducido de 36 millones de toneladas a 6 millones en 2012. Paz Benito, profesora de Geografía de la Universidad de León, que ha estudiado los efectos del plan Miner en la zona, saca estas conclusiones: “Se han creado infraestructuras de transporte y de equipamientos colectivos, pero están ociosas. Los polígonos industriales están vacíos y los museos de la minería apenas tienen visitantes. Se ha invertido de forma azarosa, para salir del paso, con una perspectiva cortoplacista”.

Ni cementera ni prefabricado

A 750 kilómetros de Peñarroya, en Andorra (Teruel), se levantó un polígono hecho a medida para dos empresas que iban a generar el empleo que necesitaba el pueblo, de 8.000 habitantes, para paliar el cierre de las minas. Allí iban a instalarse una cementera de la multinacional Cemex y una planta de

prefabricados para arquitectura de la gallega Castelo.

|

| Cementera de Andorra (Teruel) que no ha abierto y recibió siete millones. / DAVIS ASENSIO |

Un grupo de obreros ruidosos trabajan para desguazar la planta de Castelo, que solo llegó a funcionar unos meses. Las piezas metálicas se acumulan alrededor del edificio rojo y blanco que durante un tiempo albergó las instalaciones más modernas de España en su sector. Dos técnicos de mantenimiento son los únicos empleos que ha generado la otra, que costó 84 millones, 7 de ellos de subvención. Nunca llegó a abrir. Una portavoz de Cemex asegura que, tal y como está la situación, no hay planes para este gigante de hierro y hormigón, custodiado por un guarda de seguridad las 24 horas del día.

Andorra no tiene minas desde 2005, pero sigue viviendo del carbón. Justo al lado del polígono, las chimeneas de la central térmica expulsan humo blanco sin parar. Pero el tercer municipio más grande de Teruel no consigue encontrar una alternativa pese a las ayudas. La cementera ha muerto antes de nacer y la decena de empresas levantadas con subvenciones públicas han ido abandonando la localidad. El polígono de La Estación, que se llama así porque se ubica en el lugar al que llegaban las vagonetas llenas de carbón procedentes de la mina, se ha convertido en el campo de entrenamiento perfecto para los clubes de atletismo del pueblo. Los vecinos hacen deporte entre naves apagadas y cerradas. La empresa de jamones Andojam (que sigue abierta, pero casi sin producción), Ferrogres, la de cartonajes Paphsa... proyectos que se no llegaron a cuajar como estaba previsto en la villa minera.

De los 22.000 millones de dinero público que, según Industria ha recibido el sector desde 1990, la gran mayoría ha ido a las empresas mineras y a prejubilaciones. Pero además, y para paliar el declive, el plan del carbón 2006-2012 financió “la transición de las comarcas mineras hacia actividades económicas de mayor valor añadido y de mayor calidad de los recursos humanos”. Para ello anunció que habría 250 millones al año en infraestructuras (que incluían nuevos polígonos industriales) y 150 millones para proyectos empresariales. Y lo ha hecho con escaso éxito y control, según todas las fuentes consultadas.

Jesús Magadán recibe en la sede de Comisiones Obreras en Ponferrada (León). A la puerta del responsable sindical de la minería de la comarca acude un goteo de afectados por los ERE para consultarle. Calcula que la zona ha pasado de 2.800 mineros a 650 en 20 años. Y cita empresas creadas con ayudas de Fondos Miner: “Comonor y LM [fabricantes de aerogeneradores eólicos], Inoxidables del Noroeste… No recuerdo ninguna que se mantenga bien”.

La mayoría de las empresas han cerrado tras recibir subvenciones. Cumplieron los cinco años de funcionamiento mínimo que exige el plan de ayudas para no tener que devolver el dinero.

El fabricante de paneles solares Cel Celis abrió en 2010 tras invertir 35 millones (seis de ellos de ayudas) en un acto al que acudió el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. El pasado 19 de enero, Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado que iniciaba el trámite de revocación de la ayuda. Recurría al BOE porque no había podido notificarlo a la empresa. En la empresa afirman que fue un problema de notificación de los expedientes de la Junta de Castilla y León. La firma sigue en marcha, pero con la producción parada. No se venden paneles solares.

El mismo boletín incluía otros 15 expedientes de revocaciones de ayudas a empresas que no habían podido ser localizadas. Estaba una firma de deshuese de jamones de Andorra (Teruel), que tenía concedida una ayuda de 400.000 euros; un hotel de tres estrellas con 88 habitaciones en Alcañiz (Teruel), que nunca se llegó a construir y que tenía concedidos 393.000 euros; o una fábrica de embutidos en La Mata de los Olmos (Teruel), que funcionó entre 2008 y 2010, y tuvo adjudicada una subvención de 527.000 euros.

|

| Peñarroya-Pueblonuevo recibió 26 millones del Plan Miner en 15 años. / JUAN MANUEL VACAS |

Tras dos semanas sin dar respuesta, Industria afirmó el viernes por la noche que de los 560 proyectos empresariales que entre 2009 y 2010 tuvieron asignada una subvención ha revocado o anulado las ayudas a 218, por un importe de 129,9 millones. En la mitad de los casos son las empresas las que renuncian a la subvención. En otros es el Gobierno porque las compañías no han estado abiertas el tiempo previsto o no han cumplido con la inversión anunciada. Pese al paisaje de empresas cerradas que se ve sobre el terreno, el ministerio señala que estas anulaciones solo conllevan la obligación de reintegrar 3,4 millones. Algunos expedientes están en tramitación y no han llegado al punto de la devolución. De los 4.706 nuevos empleos anunciados, Industria asume que 1.863 nunca llegaron a crearse.

“Da igual que les reclamen las ayudas, son sociedades anónimas que han desaparecido”, pronostica sombrío José Luis Villares, secretario de minería de Comisiones Obreras. Este admite que los planes para reindustrializar las zonas mineras no han funcionado. Hay infraestructuras, carreteras decentes que llegan a zonas remotas, polígonos industriales en cada esquina dispuestos a recibir proyectos empresariales. Pero pocos empleos. Villares está en una oficina de CC OO en Madrid, pero habla mezclando palabras en bable. Advierte: “No intenten analizar los datos. Ni nosotros lo conseguimos. No nos los dan. Vengo de Asturias con un dato de ejecución de convenios y dinero gastado y en el ministerio me dan otro que no coincide”.

CC OO remite al análisis que publicó en 2011 sobre el balance del periodo 2006- 2008: “Del empleo comprometido a nivel nacional, 8.789 puestos, se crearon tan solo 514 puestos, mientras que se perdieron 4.215 [por la caída de la producción del carbón]”.

Magadán, por su parte, insiste en que el programa no estaba mal pensado, que ha sido la crisis y la política energética del Gobierno del PP el que lo ha hecho naufragar. “Las eólicas llegaron a emplear a miles de personas en León y ahora apenas a unos cientos”, explica este hombre de 49 años que pasó un cuarto de siglo en la mina y que añade que no es sencillo atraer empresas a lugares geográficamente aislados.

|

| El alcalde de Brañuelas, Benjamín Geijo, en el polígono del pueblo. / SUSANA DÍEZ |

Geijo, del PSOE, recuerda que hace más de 20 años ya acudió a un programa a TVE a un debate entre alcaldes de pueblos pujantes y otros venidos a menos. Fue cuando ofreció suelo gratis a una empresa de misiles que suscitaba oposición en Navarra. Aún sigue buscando empresas.

Gracias a los fondos mineros ha construido una residencia de ancianos de 190.000 euros, un polígono industrial de 400.000 y un vivero empresarial.

En una esquina del polígono está su único inquilino, la empresa de Magín Fernández Feliz, de 63 años, que moldura y trata el granito y la pizarra para cementerios o tejados. “A mí no me dieron fondos Miner y casi lo prefiero”, cuenta mientras pasea entre lascas. Aunque llegó a tener 12 trabajadores, ahora la maneja con su socio. Espera que un inminente negocio de envío de plaquetas de pizarra a Alemania reactive la producción. “Aquí habría que reconvertir a la gente, más que la zona. Los mineros se prejubilan con una buena pensión y no la arriesgan. Hacen que los hijos estudien y se vayan, pero no invierten su dinero. Si alguien quiere levantar esta tierra tenemos que ser nosotros, no esperar a que vengan los japoneses, los alemanes o los americanos a cosechar por nosotros”, opina Magín.

Aragón ha recibido del Estado en 15 años de planes mineros 350 millones para infraestructuras y 76 para proyectos empresariales. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, del PAR, que ha estado al frente de los tres planes estratégicos del carbón en la comunidad, defiende que las cosas se han hecho de forma “exquisita” y culpa a la crisis de haberse llevado por delante a las empresas que llegaron a Teruel con el plan Miner. Pero apunta otro escollo para la reconversión: la presión social de las zonas mineras para atraer proyectos a cada pueblo. “¿Que si Andorra necesitaba tres polígonos? Es que si no los hacemos nos matan. Pregúntele al entonces alcalde, que era de Izquierda Unida”.

Aliaga cree que es difícil atraer empresas a las cuencas mineras por su complicada orografía y justifica que muchas de las compañías que llegaron a Teruel estuvieran relacionadas con la construcción. “Cuando todo esto se planteó, el modelo no era descabellado, pero ahora ¿qué quiere llevar a Andorra? ¿Cuántos jóvenes se quieren ir a trabajar allí? No podíamos atraer a empresas especializadas”.

En Ariño (Teruel), un municipio de 900 habitantes, se puso hace diez años la primera piedra del balneario que habría de cambiar la economía del pueblo. Pero no logró acabarlo. El pueblo sigue dependiendo del carbón. El alcalde, Joaquín Noe, baja a la mina cada día. Los cascos y las camisetas negras en defensa del sector decoran el bar y una torreta de extracción da la bienvenida al visitante a la entrada del municipio. Carlos Luna, concejal socialista de Ariño y minero recién jubilado, tiene en este balneario, que se supone que algún día dará trabajo a una treintena de personas, su esperanza para que el pueblo no muera. “El Miner ha estado mal repartido, cada uno ha mirado solo por lo suyo, y así no se puede”, asegura.

Yolanda Casaus, concejal socialista de Andorra, estuvo dos legislaturas en el Congreso llevando los temas del carbón. Para ella, el principal problema ha sido “la planificación, más pensada para los pueblos que para el conjunto”. Y la lentitud en la concesión de las subvenciones.

Proyectos frustrados

Estos son algunos de los proyectos fracasados que recibieron subvenciones millonarias del Ministerio de Industria para cambiar la economía de las zonas mineras.

Las ayudas se deciden en llamada Mesa de la Minería. Una veintena de personas —de la Comunidad, parlamentarios autonómicos, los Ayuntamientos y los sindicatos— que se reúne cuando el Gobierno autonómico las convoca para decidir qué proyectos reciben ayudas, después de que las propuestas hayan pasado por una comisión técnica. Para Casaus, estos encuentros, que se podían alargar durante horas, nunca acabaron de ser del todo transparentes y es el origen de que se aprobaran algunas iniciativas con “poco sentido para un territorio como Teruel”. “Aragón ha hecho polígonos para criar ababoles [amapolas]”, relata Casaus. “Yo hablaba con los alcaldes y les decía: ‘Haced el favor de levantar la boina que os tapa los ojos”.Estos son algunos de los proyectos fracasados que recibieron subvenciones millonarias del Ministerio de Industria para cambiar la economía de las zonas mineras.

- Seis millones para placas solares. La planta de fabricación de placas solares Cel Celis abrió en 2010 en San Román de Bembibre (León) tras invertir 35 millones de euros (seis de ellos, ayudas públicas del Plan Miner). Ahora está en concurso de acreedores. El pasado 19 de enero, Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado que iniciaba el trámite de revocación de la ayuda concedida a Cel Celis. Iba a crear 150 empleos.

- 3,5 millones para medicamentos. Industria concedió en 2002 una ayuda de 3,47 millones a la farmacéutica Diasa Pharma. Iba a invertir 8,67 millones en una nueva planta en Turón (Asturias) para crear 90 puestos de trabajo. La empresa se comprometía a mantener el empleo hasta octubre de 2010 (el plazo es mayor que en el resto porque hubo retraso en los permisos y abrió más tarde de lo previsto). En mayo de 2009 entró en concurso de acreedores y está en liquidación, según la prensa local.

- 31 millones para una fotovoltaica. Silicio Solar, filial de una empresa ucraniana, recibió de Industria 20,9 millones en 2007. La planta, situada en Puertollano, obtuvo además 10 millones de incentivos regionales que otorgó el Ministerio de Economía. Llegó a ser la mayor planta de fabricación fotovoltaica de España, con casi 500 empleados. En diciembre pasado, cerró, según fuentes del sector.

- 2,1 millones para prefabricados. La empresa gallega de prefabricados Castelo abrió en 2009 la planta con la maquinaria más moderna de su sector en Andorra (Teruel) y cerró en diciembre de 2010. Recibió 2,1 millones de ayudas en 2007 y solo creó 25 puestos de trabajo de los 100 prometidos.

- Diez millones para un balneario. El complejo termal de Segura de Baños, ubicado en este municipio de solo 30 habitantes de Teruel, comenzó a construirse en 2007 y las obras todavía continúan. La Mesa de la Minería concedió 10 millones de euros de subvención al Ayuntamiento para levantarlo, y cuando esté finalizado, el Consistorio tendrá que sacar a concurso su gestión.

Por supuesto no todas las empresas subvencionadas han caído. Casting Ros, en Utrillas (Teruel), dedicada a fabricar piezas de automóvil, se ha convertido en el motor de la comarca y las ayudas han sido imprescindibles para su supervivencia, una de ellas del plan Miner. Ha estado en la cuerda floja en varias ocasiones y en 2010 estuvo a punto de sufrir un ERE que iba a afectar a casi la totalidad de su plantilla, pero unos pedidos llegados in extremis anularon el proceso. En 2008, Casting Ros contaba con 500 trabajadores, pero la caída de la producción ha hecho que ahora haya unos 300.

"No se ha frenado la atonía″

Paz Benito, la profesora de Geografía de la Universidad de León, remata: “Los fondos no han dado un resultado evidente. No diría que ha sido un fracaso, pero es obvio que no ha frenado la atonía económica y la despoblación”. Julio Lago, profesor de Economía de la Universidad de León, da ánimos al que se decide a escrutar los datos: “He intentado hacer algún estudio, pero cuando he pedido datos al Instituto del Carbón no me los dieron. Buena suerte”.

Fermín Rodríguez, director de un centro de la Universidad de Oviedo, presentó al ministerio un proyecto para evaluar las ayudas, pero cuenta que no vio mucho interés. Rodríguez sostiene que si Industria ha pagado por residencias que no funcionan es en parte porque el dinero se ha gestionado “de forma burocrática, mirando el expediente más que el proyecto. Si el papel dice que algo está en marcha es que está”. Rodríguez recuerda que al principio del plan los alcaldes pedían e Industria daba: “Uno reclamaba una bolera y otro un abrevadero. No ha sido un modelo de gestión”.

Una fuente que estuvo en Industria hace unos años cuenta cómo se veía el Miner allí: “Las comunidades y los sindicatos presentaban los proyectos e Industria pagaba y miraba para otro lado. Nadie quiere hacer balance de ese programa porque a nadie le interesa”.

Izquierda Unidad en León sí que se empeña en reclamar una auditoría. “Ha habido cazasubvenciones, empresas que abrían, estaban el mínimo tiempo posible y luego cerraban sin control. Ni el PSOE ni el PP ni los sindicatos quieren analizar qué ha pasado con el dinero”, opina Santiago Ordóñez, coordinador de IU en la provincia.

Incluso si no se buscan culpables, Paz Benito echa en falta una auditoría pública, un balance de cómo ha ido un programa tan grande de dinero público: “No lo hay, porque ¿a quién le interesa ese balance? Ni al Gobierno, ni a los sindicatos, ni a las comunidades les interesa, porque han participado en la toma de decisiones. A los habitantes de estas zonas les resulta indiferente porque viven mayoritariamente de la prejubilación y sus hijos están fuera. Y las empresas creen que no tienen que dar cuentas del dinero público que reciben. Nadie se hace responsable de la herencia que recibe ni de la que deja y por eso nadie hace balance, no interesa”.

Rafael Méndez / Patricia Peiró: Fondos en el pozo, EL PAÍS, 24 de noviembre de 2013

Suscribirse a:

Entradas (Atom)